تُعدّ الرواية فضاءً مشتركًا يلتقي فيه الخيالُ بالمعرفة، والحلمُ بالفكر، والأسطورةُ بالواقع. ومن خلال قراءة السرد الروائي العربي المعاصر، خصوصًا الرواية النسائية، تتجلّى رؤى فلسفية متباينة تمتد من مشرق العالم العربي إلى مغربه، وتشهد عليها أعمال سردية تُسهم في تشكيل ذائقة القارئ العربي، وتوسيع فضاءاته الإدراكية.

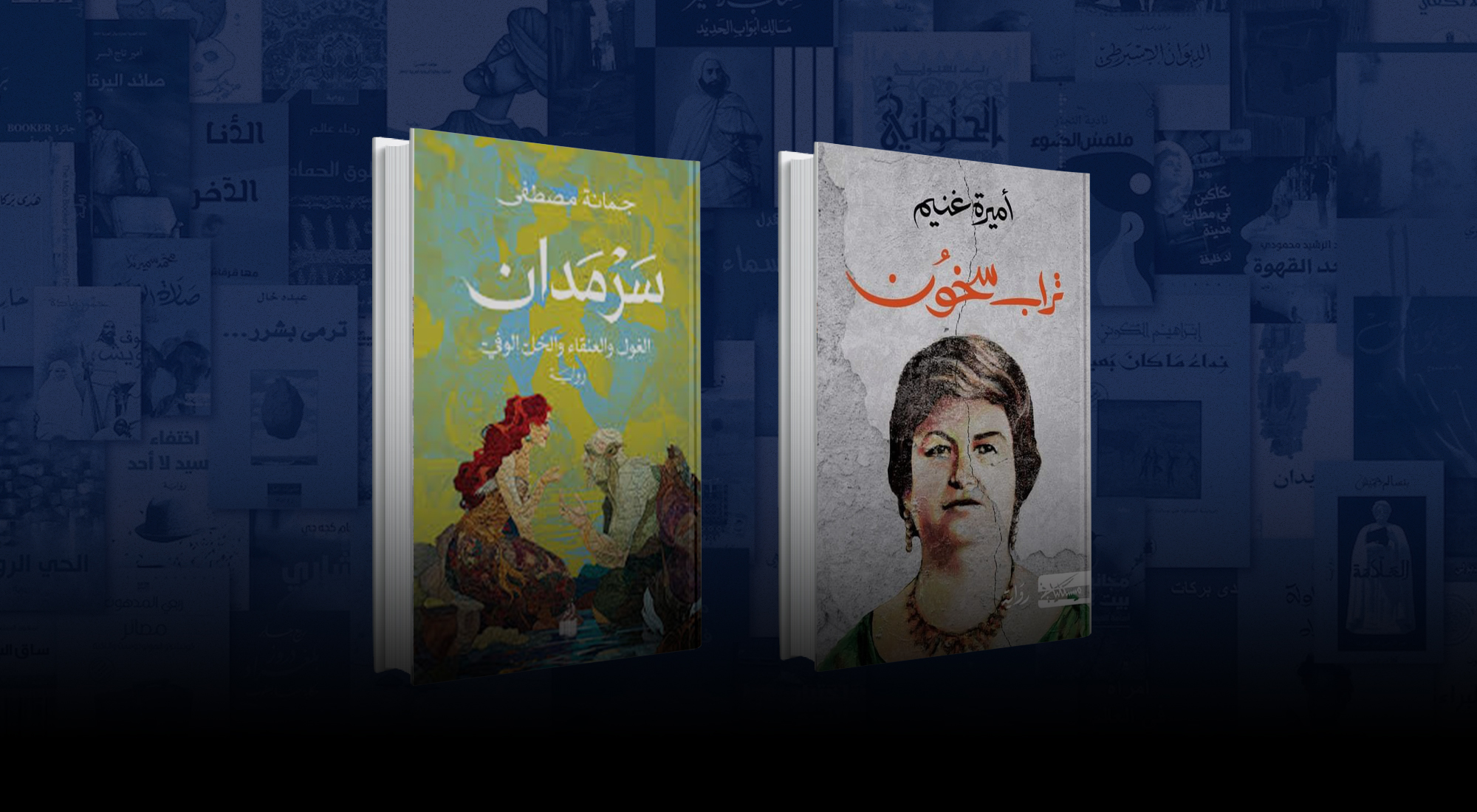

ومن أبرز هذه الأعمال رواية “تراب سخون” للكاتبة التونسية أميرة غنيم، المختصة في الترجمة واللسانيات بالجامعة التونسية، والحائزة على جائزة الأدب العربي من معهد العالم العربي في باريس، إضافةً إلى ترشيحها للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر). وتطرح الرواية أسئلة حول الذاكرة والسلطة والاختيار، من خلال استدعاء شخصيتَي الحبيب بورقيبة ووسيلة بن عمّار، حيث يشكّل التراب الحار استعارة لِمَا تخفيه الأرض من آلام وأسرار ودهاليز ذاكرةٍ لا تخفت.

أما الرواية الثانية فهي “سرمدان” للكاتبة والشاعرة الأردنية-الفلسطينية جمانة مصطفى، المقيمة في الأردن، التي أصدرت مجموعات شعرية عدّة، وتدير مهرجان “خان الفنون” في عمّان. وتتخذ الرواية من العوالم الخارقة والأسطورة والخيال أرضًا للسرد، وتطرح سؤال الوجود والعدم والإيمان في عالمٍ تتعايش فيه مخلوقات أسطورية وتواجه تهديدًا وجوديًّا قادمًا من عالم البشر.

وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل المقاربات الفلسفية في هاتين الروايتين، عبر استكشاف طبيعة الفلسفة المطروحة في السرد، وتجلياتها اللغوية والرمزية والدلالية، إلى جانب دراسة أثر هذه الرؤى في تشكيل وعي المتلقي العربي المعاصر، كما تنفتح الدراسة على سؤالٍ جوهري:

هل يمكن بناء وعي ثقافي وتربوي متكامل دون حضور الرواية العربية في عملية التنشئة الفكرية والجمالية؟

الفلسفة والرواية

تُعدّ الرواية شكلًا من أشكال التعبير الإنساني، يقوم فيها الراوي بتقديم الأحداث وتشكيل عالم السرد من خلال نبرة الصوت، والإيقاع، ومنطق الحكاية، إضافةً إلى الإشارات المصاحبة لوصف الشخصيات. وتُسهم هذه العناصر مجتمعةً في الكشف عن الطبقات الظاهرة والخفية داخل النصّ. وعند التوقف أمام البنى الرمزية والدلالية، يصبح حضور الفلسفة في الرواية واضحًا؛ باعتبارها أداةً لاستكشاف الإنسان والعالم والوجود.

ويرى الباحث محمد الإدريسي أنّ الرواية تجمع بين الحلم والكابوس في آنٍ واحد، فهي مساحة تُختبر فيها الحرية والقلق والأسئلة المصيرية، ويؤكد الكاتب فوزي بوخريص أن الحلم يمثّل مسارًا نحو أعماق الذات وفضاءات الحرية، بل وقد يقود إلى حالات انعدام المعنى أو تأجيله. ومن منظورٍ موازٍ، يشير الباحث أندرو ليرد إلى أنّ الأساطير ذات الطابع الفلسفي تكشف الجانب الإنساني في السرد، حيث تحمل التفاصيل اليومية في النص رموزًا وأسئلة وحوارات تعكس رؤية فكرية وسط عالمٍ يتراوح بين الواقع والخيال.

وللفلاسفة علاقة وثيقة بالرواية، إذ خاض عدد منهم تجربة الكتابة الروائية ذات البعد الفلسفي، مثل ألبير كامو، وجان بول سارتر، ودوستويفسكي، ومحمود المسعدي، وإبراهيم الكوني. أما في التاريخ الفكري العربي، فشكّلت رواية ابن طفيل “حيّ بن يقظان”، في القرن الثاني عشر، نموذجًا مبكرًا لكتابة سردية فلسفية في صورة شكل حكائي تأملي.

وقد تطوّر الفكر الوجودي في العصر الحديث مع كيركغارد ومارتن هايدغر وكامو، بينما تعود جذوره الأولى إلى محاورات سقراط، وكتابات القديس أوغسطين، ثم امتدادًا إلى التصوف الفلسفي عند السهروردي، الذي تناول مراتب الوجود، ونور المعرفة والإشراق.

وتتنوع طرائق التعبير الفلسفي في الكتابة الروائية؛ فهناك من يعتمد الطرح المباشر للفكرة الفلسفية داخل السرد، ومن يفضّل التعبير عبر الرمز والاستعارة والتلميح والبناء المجازي. ويُعدّ هذا التباين أحد المحددات التي تُظهر مدى حضور البعد الفلسفي في الرواية وتأثيره في المتلقي.

وبالنظر إلى الإرث الفكري الوجودي يتبيّن أنّ تعريف الوجودية ليس موحدًا، إذ شهدت الفكرة تباينًا بين الوجودية الفردية والوجودية الكونية، وبين العبثية والعدمية وتأكيد المعنى أو نفيه. وهذا التذبذب ليس نقصًا، بل هو دليل على كون الفلسفة داخل الرواية ليست إجابة نهائية، بل هي فضاء مفتوح للأسئلة والاحتمالات وصناعة المعنى بدل تسليمه جاهزًا.

النوع والبعد الفلسفي في رواية “سرمدان”

هل الوجود الكلّي يتجاوز اللامعنى واللامعقول في عالم سرمدان؟

إن كلمة سرمد تدل على الأبد واللانهاية. وفي رواية “سرمدان” تنعم الأساطير بالأبدية وتتواجد، لكن وجودها مختلف عن الحياة.

وهناك في سرمدان، يعيش الغول، وسرجنة البشرية، والخلّ الوفي، وسنقباسية الحورية، وفرهد، وعبسون الحاكم، وساكنات المرايا، والحيوانات الناطقة بالحكمة، وشجرة الأمنيات.

ولدى الأساطير أنواع متعدّدة من الوعي، هو المحرّك لعالمهم؛ وعي المتعة، ووعي الحب، ووعي الانعكاس، ووعي السرور، إلى ستة أنواع.

وفي هذا العالم، يحسبون العام الواحد بسقوط أربعين قمرًا، وفي إحدى المرات، في آخر العام، حدث الفزع الأكبر عندما طرأ اختفاء الحوريات، ففزعِت الأساطير.

وبعد الحدث، لم تهدأ محاولات كليب الغول وعراف نجد وفرهد في البحث عن الخطر القائم على وجودهم بسبب تلاشي سمة الخيال عنهم، وبعد المجازفة والمحاولة يستطيعون أن يعبُروا إلى حياة البشر ويثبتوا هناك خاصيتهم وسِمتهم الأسطورية، ثم يعودوا لاستكمال الوعي السابع لعالم سرمدان في مقاومة الزوال والصمود أمام الآخر.

ومن خلال هذه السمات نرى أن الرواية تتضمّن ملامح من الوجود الكلّي المجرّد من المادة والعقل.

ويسمّي الفيلسوف السهروردي تلك المرتبة مرتبة العقول المجرّدة، فالمستحيل عنده نور يعمّ الوجود، أما الظلام في هذه الحالة فليس الفناء، بل العقل الذي لا يؤمن.

وحتى في فلسفة أوغسطين، يرى أن غياب الإيمان هو الشر، أما الفناء الذي يواجه الكلّ فهو تحقيقٌ للوعي بالوجود، كما في فكر الشاعر المتصوف الحلاج.

وفي الفن، كما غنّت أم كلثوم:

‘إذا الإيمان ضاعَ فقد جعل الفناء قرينًا.’

وتجلّى الإيمان عندما اصطدمت الأساطير في سرمدان مع الفناء الحتمي، الذي بسببه نالوا الوعي الكامل.

وآمنت الشخصيات باللامعقول، فالمستحيل سمة رئيسية في العالم السرمداني، ولا يقوم هذا العالم من غير التمسك بالاعتقاد وتعزيز الوعي. وآمن كليب الغول بالحب الأبدي لسنقباسية، فأبصر بعين العارف وتنبه لخطر اختفاء الحوريات قبل أن ينتبه أحد غيره، لكن من غير جدوى، إلى أن سقط القمر الأربعون.

وعندها انتشر القلق في كلّ سرمدان، وزاد ذلك من تمسّكهم جميعًا بالاعتقاد والوعي بوجودهم. ثم هبّ عبسون الملك ومجلس المجانين استجابةً للتهديد.

وسعت الشخصيات، كشجرة الأمنيات وعرافة المنذر، بالعاطفة بدل العقل والفكر، فيما يشبه الاستنفار العام لإنقاذ عالمهم الخيالي.

ونستطيع القول إن الشخصيات قد نجحت، تحديدًا بسبب الجنون، في مهمتها الخيالية.

وفي هذا الصدد، في اعتقاد ميجيل دي أونامونو:

“الفكرة شيء بارد متحجّر، واهتزاز في الإرادة، ولا يحدث في الإنسان الفعل العقلي دون نصيب من العاطفة وقدرة الإرادة”.

الإطار النظري

تقوم الفلسفة الوجودية، سواء في صيغتها الفردية أو الكلّية، على ركيزتين أساسيتين، وهما: الاختيار، والفناء. فالاختيار يمثّل ذروة الفعل الإنساني الحر، حيث يتجلّى وعي الذات بقدرتها على اتخاذ موقفٍ تجاه العالم. أمّا الفناء، فيشكّل لحظة الإدراك الوجودي الأعمق، إذ يتواجه الإنسان – أو الكائن – مع معنى وجوده وحدوده، بما في ذلك إمكانية الزوال.

ومن خلال تحليل الروايتين موضوع الدراسة، يتضح أن حضور الوجودية يتخذ شكلين متباينين ومتكاملين في آنٍ واحد: وجودية فردية في تراب سخون، ووجودية كونية/ كلّية في سرمدان. ففي الأولى، يتحول الفرار إلى شكل من أشكال العودة إلى الذات؛ إذ يصبح الهروب فعلًا معرفيًّا لا نفيًا للوجود، بل محاولة لاستعادته وقراءته من جديد. أما في سرمدان، فاللامعنى لا يماثل اللاوعي؛ بل يصبح جزءًا من بناء الوجود المتخيَّل، حيث يتجاوز الكائن الأسطوري حدود العقل ليبلغ وعيًا قائمًا على الإيمان والحدس، لا على المنطق المجرد.

وعليه، تمثل كل رواية نمطًا مميزًا من التجلّي الفلسفي: الذات في مواجهة ذاتها (تراب سخون) والوجود في مواجهة الكلّي والماورائي (سرمدان).

وبين هذين المسارين تتشكل القراءة النقدية التي ترى في الروايتين امتدادًا معاصرًا للفكر الوجودي، لا بوصفه نسقًا فلسفيًّا جامدًا، بل كحقل مفتوح للأسئلة، يحوّل التجربة الروائية إلى مختبر لمعنى الإنسان ووجوده ووعيه.

المكان والزمان

تظهر الذاكرة بوصفها عنصرًا ماديًّا وحيًّا داخل تراب سخون، لا باعتبارها مجرّد استعارة شعورية. إذ تبدو التسجيلات السرّية في الرواية مسجّلة على أغانٍ شعبية من الذاكرة الجماعية، مثل أغنية: “خلّيه يقول.. إيش يهمّ”. ومن خلال هذا الإجراء السردي، تتداخل الذاكرة الشخصية مع الذاكرة الوطنية والاجتماعية، مُشكِّلة نسيجًا زمنيًّا مركّبًا يعيد بناء الماضي داخل الحاضر.

ويستمر هذا التنوع عبر تقنيات زمنية متعدّدة، منها الرسائل القديمة واسترجاعات Flashback، فتبدو لحظة واحدة من الماضي، وكأنها تُعيد تشكيل جميع اللحظات اللاحقة في حياة الشخصية الرئيسة. ورغم التذبذب الظاهري بين الأزمنة، فإن الوعي السردي يستقرّ في زمن آني يتجاوز التصوّر التقليدي للحاضر. فوفقًا لتصور مارتن هايدغر، لا يُختزل الزمن الآني في معنى اللحظة الحاضرة، بل يشمل ما كان، وما هو كائن، وما سيكون، باعتباره أفقًا مفتوحًا لإمكانيات غير محدودة تُعيد صياغة الماضي والمستقبل في مجال وجودي واحد.

وتُشير الناقدة منية قارة بيبان إلى أن الشكل التراسلي في تراب سخون يبدو امتدادًا لحوار سابق؛ الأمر الذي يُعزّز الطبيعة الحوارية للبناء السردي. ويشعر القارئ بهذا الامتداد عبر ترابط الأحداث وإيقاعها، كما في المشهد الذي تصفه وسيلة أثناء محاولة الهروب:

“قبل أن أتنفّس الصعداء… سمعنا خبطًا على الظهر تصدّعت له أركاني”.

وهذا الصوت يفتح بوابة الذاكرة فجأة، فتتدفق لحظات قديمة من عام 1948 حين حاولت بطلة الرواية لقاء الزعيم بورقيبة متخفّية تحت ذريعة الحجّ. وتتذكر تلك الأحداث بقولها:

“أدرك أن تلك الأيام التي غلب مُرّها حلوها… كانت حاسمة في توجيه حياتي صوب المسار الذي انتهت إليه”.

وهنا، تتكثّف الأزمنة الثلاثة – الماضي والحاضر والمستقبل – في لحظة شعورية واحدة، وبهذا يصبح الزمن جزءًا بنائيًّا من الهوية، لا إطارًا خارجيًّا لها.

في سرمدان، تتخذ الذاكرة بُعدًا آخر؛ فهي متحرّرة من المادة تمامًا، كما يقول النص:

“الذاكرة قد تصبح حِملًا ثقيلًا على البدايات الجديدة الخفيفة.

الأساطير في هذا العالم تلتقي أحيانًا في الحلم، وأحيانًا في العالم البشري أو في عالمها المتخيّل. ولكن الزمن هنا لا يسمح بتراكم التجربة؛ إذ تُمحى ذاكرة الكائنات عبر ما يُسمّى التكوّر الحسّي، ليبدؤوا وجودًا جديدًا خاليًا من التاريخ، وكأن الوجود الحقّ لا يبدأ إلا بعد نزع الذاكرة.

ويظهر هذا المفهوم بقوة من خلال شخصية سرجنة، التي تقول في افتتاح الرواية:

“أنا غير موجودة”.

وتختم بقولها:

“أنا لستُ حقيقية… لكن سعادتي كذلك”.

والمفارقة هنا تكشف أنّ المعنى في سرمدان لا يُشتقّ من الحقيقة المادية، بل من الوعي بغيابها. فسرجنة غائبة عن الوجود التاريخي، لكنها حاضرة في الخيال السرمداني؛ ما يجعل وجودها مُعلَّقًا بين الواقع واللاواقع. في هذا السياق، تُصبح الولادة في سرمدان حدثًا ميتافيزيقيًا: اختفاء من العالم الواقعي يُعادل ولادة في عالم آخر خارج الزمن.

ويتقاطع هذا مع طرح هايدغر حول مفهوم العدم؛ فالعدم ليس هاوية أو فراغًا، بل هو أفق إبستمولوجي يسمح بالكشف عن حقيقة الوجود، لأنه عبر مواجهة العدم تُستعاد أسئلة الكينونة ومعناها.

وبذلك يتجلى أن المكان والزمان في الروايتين ليسا عنصرين تقنيين فحسب، بل هما بُنيتان فلسفيتان تحملان تصورًا عن الوجود والذاكرة والهوية. ففي تراب سخون، الزمن هو فعل مقاومة واستعادة، بينما في سرمدان، الزمن فعل محو وبداية، وبينهما يتشكل خطاب سردي يؤكد أن الوجود لا يُقرأ بمعزل عن المكان والزمان، بل عبرهما؛ بوصفهما بنيتين دلاليتين تُعيدان تعريف معنى الوجود ذاته.

إشكاليات النصّ

يتقاطع خطاب الروايتين في طرح إشكالية الصراع مع الآخر بوصفه تحدّيًا وجوديًّا لا مجرّد علاقة اجتماعية أو عاطفية. ففي تراب سخون تقول الشخصية:

“رآني خصمًا في الوقت الذي كنت فيه درعًا، وبيده كسر قوسه وسهامه، ثم أنشب اللوح المكسور في قلبي”.

أما في سرمدان فيردّ:

“الخصوم يقدّمون لنا شكلًا من أشكال الحياة”.

ويُفهم من هذين الاقتباسين أن الخصومة ليست فعلًا عدائيًّا في جوهرها، بل هي حالة تكشف هشاشة الذات أو قدرتها على المقاومة؛ فالآخر – بصفته خصمًا – يتحوّل إلى محفّز لإعادة التفكير في حدود الهوية وشرعية الوجود.

ومن منظورٍ فكري، تطرح النصوص سؤال المجازفة كشرطٍ للوجود الأصيل، إذ تصبح مواجهة الشر أو الظلام رمزًا لمواجهة الذات ذاتها. فكلّ رغبة خارج إرادة الذات تُعدّ رغبةً مُعادية لجوهرها؛ ما يُحيل إلى مفهوم الـ”Fallenness” (السقوط عند مارتن هايدغر)، حيث تُفقد الذات أصالتها حين تنصهر في الجماعة، فتصبح صدىً للآخرين لا كيانًا مستقلًّا.

وبناءً على ذلك، لا يُمثِّل الصراع في الروايتين حدثًا سرديًّا فحسب، بل سؤالًا فلسفيًّا حول: هل تتحقق الذات داخل الصراع، أم في تجاوزه؟ وهل يمكن للذات أن تكون “هي” دون مواجهة الآخر؟

وبهذا، يتحول الخصم من تهديدٍ إلى ضرورة وجودية؛ إذ لا يمكن للذات أن تثبت تفردّها أو حضورها إلا عبر الاحتكاك بما يعارضها أو يهدّد تماسكها. ومن هنا، تُصبح المجازفة ليست تجاوزًا للخطر فحسب، بل تجاوزًا لحالة السقوط نحو الوجود الحقيقي المتفرّد.

الإطار التطبيقي

تمّت مناقشة القلق والفناء والزمان والمكان والوجود الفردي والكلّي، أما الآن فسيتم استعراض الأحداث والرموز والكلمات والشخصيات الدالة على هذه الفلسفات؛ في إطارها التطبيقي.

“هنالك رأيته، كان مرميًّا تحت الشمس وسط كومةٍ من الأحجار”.

(تراب سخون)

نبدأ بشخصياتٍ تبدو هامشية من رواية “تراب سخون” يساند أدوارهم الفكرَ الفلسفي الوجودي للقصة، منهم البحّار المسنّ، الذي يتحايل على ‘الماجدة’ وسيلة مستغلًّا محبّتها لصفات الدلفين الذكية، وهوسها بأسطورة ديونيسيوس عن تحويل البحّارة إلى حيتان ذات صفات بشرية، ولعلاقة الوحمة البنفسجية التي على صدر الحبيب بورقيبة بشكل الدلفين.

وتتشاكس وسيلةُ مع البحار، ثم تستمع إليه منقادةً لقصصه من الماضي، وكيف وجد الدلافين أو الدنفير (بالدارجة التونسية) وسط العاصفة.

وانقادت له بتسليمٍ كلّي؛ على أمل بلوغ ما تنشده. كاد أن يحقق ما تحلم به، لكن بعد مرور فترة معينة، لما التقت بالحبيب بورقيبة وقصّت عليه ما حدث، جاء الرد محطِّمًا منتقدًا لذاتها، وعكس تصورها المثالي للدلافين، فكان جوابه:

“هذه ليست وحمة يا بهلولة، وليست دلفينًا… أفهمك بالقمع؟”.

هذا الجواب مدركٌ للحقائق العامة، وبالتزامن تعتبره جوابًا معارضًا لحقيقة الذات الفردية، ويشكل دافعًا إلى الإصرار والتدافع.

وفي فلسفة سارتر، الآخرون هم الخصم، وهم مصدر التوتر والصراع الوجودي، ليس بسبب العداوة أو الخصام فقط، بل بسبب التقييد؛ أي حرمان الذات من التحرر من المواضيع والأشياء.

ليصرّح سارتر في مسرحيته الجلسة السرّية:

“الجحيم هو الآخرون”.

فالآخر دائمًا ما يُصدِر أحكامًا، ويكوّن تعريفاتٍ، ويسبّب آلامًا بالنسبة لصراعات الذات في سبيل الوجود.

كما نصادف في القصة شخصية أُمّ وسيلة، عندما تتجهّز للقاء سعاد وتتنكّر كعاملةٍ في حقول الفلاحة تحت اسم الخالة فاطمة، فتعلّق وسيلة في نفسها:

“اسم والدتي، عليها رحمة الله، وتخير لي من الأنشطة أفضلها في أعماقي عن وظيفة السيدة الأولى”.

ونتعرّف من خلال الشخصيتين على دواخل ذاتية في نفس وسيلة؛ نكتشف أن صورة الدلافين وصورة حياة الفلاحة من زمن عيش والدتها تعكسان جانبًا دفينًا تدركه في ذاتها، ولا أحد يراه أنه موجود.

وانتقالًا إلى سرمدان، وتحديدًا إلى شخصية الحوريات، التي تجسّد صراعهم وانحصارهم في عالم الواقع وعودتهم إلى عالم الأسطورة في النهاية بوعيٍ أكمل، وهي تردداتٌ مرّت على كل شخصية؛ ليحققوا الوجود الكلّي والوعي الكامل.

“تحت ضوء الأقمار… ارتدت كل واحدةٍ منهنّ ثوبها البشري ذا اللون الترابي، خرجت الحسناوات من الماء بأثوابهنّ ووقفن مبللاتٍ على أقدامهنّ للمرة الأولى، فتعثرن قليلًا قبل أن يستغرقن في الضحك والبكاء من شدّة الفرح”.

(سرمدان)

وأضاءت الأقمار مشهد النهاية، حين تحرّرت الحوريات من قيود الماء، وامتلكنَ الساقين والأثواب وبدأن بالمشي على الأرض. وتجسد تجربة الحوريات إدراك الوجود عبر نفق الفناء.

وفي ختام القصة يظهر شخصٌ بشري، قام وشرب من الدموع السحرية للمواعز الخضراء، اسمه مبارك:

“وجد قارورة صغيرة فيها قطرة أو اثنتان من الماء، وصار حلمه الأرضي هو وجوده السرمداني”.

والدموع عبارة عن عقارٍ ينقل شاربه إلى عوالم الحلم، أو ترياقٍ ضد الواقع، وكأن الواقع صار مرضًا أو داءً، يتوجب الانتقال منه الى عالم الحلم والخيال.

وشهد مبارك العنقاء والأطفال والأبراج الغريبة والساحة الزمردية، فلم يتحمّل ما رآه، وغاب عن الوعي ليعود إلى الواقع:

“حين استيقظ، كان في الصحراء قرب سيارته والخراف، فأخذ يبكي ويحاول النوم مرة أخرى دون فائدة، والخراف تراقبه”.

(سرمدان)

وكان بمقدور مبارك تصديق الأساطير وتقبّل سرمدان، لكنه لم يختَر أن يفي بشرط نسيان الذاكرة السابقة؛ وبالتالي رجع للواقع.

ويعرّف الفيلسوف كيركغور الخيار بأنه رفض لممكنات أخرى؛ فالوجود اختيار؛ واختيار كل شيء يساوي عدم الاختيار، لأن الاختيار يتطلب رفض معظم الأمور وقبول أمرٍ واحد.

المقارنة السردية والرموز

في كتاب دراسات في الفلسفة الوجودية، يقدّم عبدالرحمن بدوي رؤية الفيلسوف الإسباني ميغيل دي أونامونو، إذ يرى أن الإنسان غاية وليس وسيلة، وأهم ما يطمح إليه هو الخلود.

فإمّا أن يتملّكه اليأس، أو يوقن أن جزءًا منه سيبقى، أو لا علم أكيد، فالنضال هو الحلّ الوحيد.

ويشرح أونامونو:

“تستند إلى اللامعقول… الفعل الدائب في سبيل البقاء، ولكنه فعل جوهره نضال، ولا نتيجة لهذا النضال غير هزيمة الإنسان، لكن هذه الهزيمة نفسها هي أروع انتصار.”

تتمثّل رؤية أونامونو في فلسفة الروايتين، إلا أن ترجمة النضال في تراب سخون تأتي في شكل الفرار، وفي سرمدان، النضال هو تجاوز العقل الذي يقرّ بالفناء.

ولنسطّر بين الروايتين تقاربات وتشابهات في انتماء النصّ بالنسبة للحلم في تراب سخون وسرمدان.

ففي سرمدان، الحلم يتكرّر، والأحلام جزء من وجود الشخصيات هناك.

أما في تراب سخون، فيتصاعد الإيقاع النفسي بتناوب كلمات مثل توتر، غدر، هواجس، وهم، لتعادل كلمة الكوابيس المريعة. وفي لحظةٍ نفسية تعترف وسيلة:

“لم يكسرني الزمان، كسرني الجفاء”.

ونأتي إلى رمز الكسر، أحد انتماءات النصّ في تراب سخون؛ كانت خطة السفر إلى قصر بورقيبة كسرًا للرقابة، كما أعطى النصّ تكرارًا لكسر الصمت والسكوت في مشاهد الذكريات، والرسائل المكتوبة بالتاريخ واليوم تمثّل توثيقًا أزليًّا لكسر الزمان والمكان.

وفي سرمدان، المرايا ذات الإطار الذهبي وسيلة تواصل بين الأصدقاء، إلا أن كليب الغول منظره في حدّ ذاته كسر للمرايا، ولا إذن له من الساكنات من الإبصار فيها؛ فالكسر الفعلي وارد في تكوينهم، وهم يترقبون متى سيصيبهم الكسر وممّن.

وتقدّم الرواية “تراب سخون” بالرمزيات الكثيرة، بقدر الكلمات والعبارات؛

منها الحزام المعدني القديم، الذي يستمر على مدار القصة، وهو الذي نادى على وسيلة من وسط كومةٍ من الأحجار، ويُعدّ أحد الرموز البارزة.

وفي أول مرة تطبّقه حول خصرها، لم ينفكّ، واستذكرت:

“حاولت، كان كما لو أغلق بقفل لا نراه، دفعتُ، نتأتُ، فانتبهتُ إلى أنه يتمطّط ثم لا يلبث أن يعود إلى وضعه الطبيعي مثل لولب الأسطوانة، لم ينجح أحد في الحظيرة يومها في تخليصي منه… وقلت: انطبق عليّ”.

وبعدما حاولت والجميع حاول، دخلت على الزعيم بورقيبة، وهو الذي فصل الحزام عن خصرها بعبارةٍ قال فيها:

“لا شكّ أن فيه شيئًا منّي”.

ويبدو أن في انفكاك الحزام على يدِ بورقيبة إشارةً لوسيلة بأن الحرية التي تمنح لا تكتمل، أما الحزام بعيدًا عن الحدث لم يشكل عائقًا إلا بعد الحدث، فالتعامل معه استمر وكأنه عائق وقيد.

اعتاد الفكر الشكّ في كل ما يعترض الإنسان على أنه يقيّد الحرية الذاتية، فمحاولات الفرار لم تعُد هروبًا، بل ردّة فعلٍ غير إرادية حتى مع الحزام؛ لنيل حرية الاختيار.

وفي عالم سرمدان، بالتعرف على المكونات من السكان والحكام، وملامح المحيط العام، الذي تعتبر من الرموز التي تدفع بالسرد نحو الحرية الروحية من العقل، نلاحظ مركز المجانين السياسي، ومقرّهم الفارغ.

“وفي الطابق الثاني من البرج يسكن الحاكم عبسون، وفي الطابق الثالث شرفة كبيرة يطلّ منها الحاكم والعراف في أوقات الاحتفالات أو حين يرغبان في إعلان قانون، أما الطوابق الثمانية المتبقية فمعظمها فارغ”.

العجيب في أمر البرج الفارغ أنه يرمز إلى القوانين السارية في بلادهم، كقانون احترام ديموغرافية الأجناس المتشابهة الذي يمنع الارتباط بمكوّنٍ آخر، والقانون الذي لا يسمح بعبور الحوريات حاجز القنوات المائية. وكأن القوانين السارية لا تتمتع بشرعية أو عدل، وتكاد تكون خالية؛ فارغة بالضبط مثل البرج الفارغ.

وبعد نجاة الوجود السرمداني من الفناء المحتم، أسرع الحاكم عبسون، الذي كان بنفسه مرتبطًا بساكنة المرآة الذهبية بشكلٍ غير قانوني، للإعلان في النهاية عن إلغاء القوانين.

ونال السكان بفضل الإعلان حريةً جديدة فتحت لهم المجال أمام نزول الوعي الكامل في لحظةٍ عالية من الوجود.

وقد فرّق هايدغر بين معرفة الوجود والوعي بالوجود، فالوعي انفتاح كليّ على أصل معنى الوجود.

وثمّة كلمات مفتاحية لفهم فلسفة الوجود، كما استعرضناها سابقًا: الحرية في إثبات الوجود بلا سقوط، والاختيار مع الوعي الوجودي، والحقيقة ونور الإيمان، والفرار من الخصوم ومن الزمن المادي إلى الزمن الآني، والذات بعد إحالة الظواهر ومرتبة العقول المجردة، أي، اللامعقول.

ومن خلال تحليل هذه الروايات العربية توصّلنا إلى أنها تحمل هذه المفاتيح والمفاهيم الفلسفية في الأحداث، والشخصيات، والحوارات.

الفوارق الفلسفية بين شخصيات روايتَي “تراب سخون” و”سرمدان”

في رواية “تراب سخون” تجسّد شخصية ‘الماجدة’ وسيلة بنت عمار نموذجًا للذات الفردية، التي تعي وجودها من خلال التجربة والمواجهة والاختيار. فوجودها يتحدّد بالفعل الإرادي الذي يتجلّى في المقاومة والفرار والصمت، وهي أفعال تعبّر عن الحرية الوجودية كما صاغها هايدغر وكامو؛ حيث يكون الوجود فعلًا نابعًا من الوعي بالمسؤولية والحقوق الذاتية. وفي القصة، تفرّ وسيلة من الذاكرة إلى الحاضر، وتعود من الزمان إلى الذات. فالواقع والزمان محطتان للعبور، ومع العبور المتواصل يعاد تشكيل الواقع وفق منظور الذات.

أما في رواية “سرمدان” فإن الشخصيات الأسطورية (كليب الغول، سرجنة، الحوريات، عبسون) تمثل الوجود الكليّ الرمزي الذي يواجه الفناء من موقع كوني يتجاوز التجربة الفردية. وهنا، يتجلى الفكر الإشراقي كما عند السهروردي، حيث يتحوّل النور إلى رمز للوجود، ويصبح الفناء طريقًا إلى الوعي المطلق. الحرية في هذا العالم من خلال تحطيم القوانين الشكلية التي تقيّد الخيال والإيمان، وهو تحرّر من حدود الواقع المادي نحو الخيال الخلاق، الذي يُعيد للوجود معناه الأبدي.

وهكذا، نلاحظ أن شخصيات “تراب سخون” تُمثّل الوجود الإنساني الفردي الواقعي، بينما شخصيات “سرمدان” تجسّد الوجود الرمزي الجماعي الكوني. فالأولى تكتسب وعيها من التجربة الحسية الواقعية، والثانية من التجربة الرمزية فوق الواقعية. وتتجسّد الحرية عند وسيلة في الفعل والاختيار والفرار، بينما تتحقق في سرمدان في الإيمان واللامعقول والوعي.

الخاتمة

تلتقي الروايتان عند جوهر واحد يتمثّل في تجربة الاختيار الذاتي داخل عالم مضطرب يهدّد المعنى والوجود، غير أن مساراتهما الفنية تختلف في طريقة معالجة هذا الجوهر؛ فإحداهما تنطلق من الفرد بوصفه ذاكرة وتجربة إنسانية تاريخية، بينما تتحرك الأخرى عبر الرمز والخرافة والحلم لتأمّل الوعي الجمعي والوجود الكلّي. وهذا التباين لا يُظهِر تعارضًا، بل يُقدّم شكلًا من التكامل الفلسفي بين الروايتين، حيث تتجاور الذات الفردية مع الأسطورة الجماعية؛ بوصفهما معبَرين نحو سؤالٍ واحد: كيف يتحقق الوجود؟

لقد جمعت أميرة غنيم في “تراب سخون” بين الواقعي والتاريخي، ضمن رؤية إنسانية تتقصّى أثر الزمن والذاكرة في تكوين الذات، بينما صاغت جمانة مصطفى في “سرمدان” عالمًا رمزيًا أسطوريًّا يتخذ الخيال وسيطًا لطرح أسئلة الوعي، والمعنى، والمصير.

وحضور الفلسفة في هاتين الروايتين ليس حضورًا تجميليًّا أو إسقاطًا اصطلاحيًّا، بل هو جوهر بنيوي يوجّه السرد، ويعيد تشكيل العلاقة بين اللغة والفكرة، وبين الحكاية والوجود.

لقد آن للأدب العربي الحديث – بما يحمله من رؤى فكرية، وتجارب سردية عميقة، وأساليب تلميح راقية – أن ينال مكانته في الدرس الفلسفي والمناهج الأكاديمية، وأن يُدرّس لا بوصفه إرثًا جماليًّا فحسب، بل بوصفه فضاءً معرفيًّا يُسهم في بناء الأسئلة، لا في تقديم الأجوبة فقط.

فاللغة العربية في لحظاتها اللماحة والإيحائية والكثيفة تُثبت قدرتها على حمل ما هو رؤيوي وتأمّلي، وعلى الارتقاء بالمعنى من مستوى التصوير إلى مستوى التفكير، حيث تصبح الكلمة جسرًا نحو الأفق الفلسفي، والمجاز شكلًا من أشكال الحقيقة.

مصادر ومراجع:

الإدريسي، محمد، تشبيب الحوار الإبستيمولوجي بين الأدب والسوسيولوجيا والفلسفة، مجلة البحرين الثقافية، مملكة البحرين، 2021.

بدوي، عبد الرحمن، دراسات في الفلسفة الوجودية، دار الثقافة، بيروت، (ط3) 1973.

بَزّي، محمد حسين، فلسفة الوجود عند السهروردي: مقاربة في حكمة الإشراق، دار الأمير للثقافة والعلوم بيروت، 2009.

بيبان، مينة قارة، التراسلية وجماليات التخييل في “تراب سخون”.

لأميرة غنيم، ميدل إيست أونلاين، لندن، 2024.

https://middle-east-online.com/التراسلية-وجماليات-التخييل-في-تراب-سخون-لأميرة-غنيم

مصطفى، جمانة، “سَرْمَدان: الغول والعنقاء والخلّ الوفي”، دار أثر، الدمّام، 2024.

غنيم، أميرة، “تراب سخون”، مسكلياني للنشر، تونس، ط(1)، 2024.

ليرد، أندرو، الخيال الفلسفة والإتمام المنطقي، أكاديميًّا، 2007.

https://www.academia.edu/2494106/Fiction_Philosophy_and_Logical_Closure