تشهد جمهورية ساحل العاج لحظة فارقة في تاريخها السياسي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2025، حيث تتقاطع آمال التغيير الديمقراطي مع مخاوف العودة إلى دوامة العنف السياسي. وهذه الانتخابات لا يمكن قراءتها بمعزل عن سياق طويل من الاضطرابات التي ارتبطت بالاستحقاقات الانتخابية منذ مطلع الألفية، حين تحوّلت صناديق الاقتراع إلى شرارة تشعل الحروب الأهلية بدلًا من أن تكون أداة للتداول السلمي للسلطة. فالمشهد الراهن يتأرجح بين طموح القوى السياسية المعارضة لإحداث تحوّل ديمقراطي، وبين إصرار السلطة الحاكمة على البقاء عبر أدوات قانونية ودستورية مثيرة للجدل؛ ما يجعل من هذا الاستحقاق محطة اختبار حقيقية لمدى قدرة سكان جمهورية ساحل العاج على تجاوز الماضي المضطرب.

منذ عام 2000 وحتى 2011، شهدت البلاد أزمتين دمويتين مرتبطتين مباشرة بنتائج الانتخابات الرئاسية، حين تحوّلت المنافسة بين لوران غباغبو والحسن واتارا إلى مواجهات مسلحة أودت بحياة آلاف الأشخاص، وأدّت إلى موجات نزوح واسعة. وهذا الإرث الثقيل من العنف جعل العملية الانتخابية نفسها مصدر تهديد لوحدة الدولة وبقائها، بدلًا من أن تكون ضمانة للاستقرار السياسي. ومع ذلك، لم تتمكن النخب الحاكمة من معالجة جذور الأزمة المرتبطة بالهوية والانقسامات الإثنية والإقصاء السياسي، بل مازال الخطاب السياسي مشحونًا بالولاءات الضيقة التي تهدّد النسيج الوطني. ومن هنا، تبدو انتخابات 2025 أكثر من مجرد سباق سياسي؛ إنها معركة على مستقبل الدولة نفسها.

ويزيد من تعقيد المشهد الحالي استبعادُ أبرز شخصيات المعارضة من السباق، مثل تيجان ثيام ولوران غباغبو وغيوم سورو، في قرارات وُصفت بأنها موجهة سياسيًّا، وأضعفت ثقة الشارع بنزاهة العملية الانتخابية. وهذه الخطوات فتحت الباب أمام تشكل تحالفات جديدة، مثل “التحالف من أجل التناوب السلمي”؛ في محاولة لخلق جبهة موحدة تواجه الهيمنة المستمرة لحزب التجمع من أجل الديمقراطية والسلام الحاكم. غير أن هذه التحالفات تواجه تحديات حقيقية في ظل تضييق أمني على أنشطة المعارضة، وتنامي نفوذ السلطة التنفيذية على القضاء والهيئات الانتخابية، وهو ما قد يَحول دون تحقيق التغيير المنشود عبر صناديق الاقتراع. [1]

وإلى جانب العوامل الداخلية، تواجه ساحل العاج تهديدات إقليمية تتعلق بامتداد نشاط الجماعات الإرهابية من منطقة الساحل إلى حدودها الشمالية، وهو ما قد يُستخدم كذريعة لتشديد القبضة الأمنية خلال الانتخابات. ومع تلميح الرئيس واتارا إلى إمكانية الترشح لولاية رابعة، رغم الجدل الدستوري الكبير حول حدود المدد الرئاسية، تتضاعف المخاوف من انزلاق البلاد مجدَّدًا نحو أزمة شرعية سياسية قد تُترجَم إلى احتجاجات شعبية وأعمال عنف.

وتتجه ساحل العاج نحو انتخابات 2025 في أجواء يطغى عليها التوتر السياسي والجدل الدستوري، حيث يقف المشهد بين احتمالات متباينة، من التصعيد والاحتجاجات الشعبية العنيفة إلى القبول بالأمر الواقع وتمرير الاستحقاق بأقل الخسائر. فالإقصاء المنهجي لرموز المعارضة، وتراجع ثقة الشارع بنزاهة المؤسّسات، يقابلهما استقرار اقتصادي نسبي وسعي أطراف إقليمية للوساطة وتفادي الانزلاق إلى العنف. وهذه المفارقة تجعل مستقبل الانتخابات مفتوحًا على أكثر من سيناريو، ما بين فرصة تاريخية لترسيخ التداول السلمي للسلطة، أو عودة مأساوية إلى أزمات الماضي التي ارتبطت دومًا بالاقتراع الرئاسي. وفي ضوء هذه المعطيات المتشابكة، يظل التساؤل المحوري قائمًا: هل تُمثّل الانتخابات الرئاسية في ساحل العاج فرصة للتغيير، أم مجرد إعادة إنتاج للأزمة؟

أولًا: المشهد في البلاد قُبيل بدء الانتخابات

يَظهر المشهد السياسي في كوت ديفوار قُبيل انتخابات أكتوبر 2025 كمساحة شديدة التعقيد تتقاطع فيها ذاكرة العنف الانتخابي مع محاولات هندسة الاستقرار. فالدولة تحمل إرثًا ثقيلًا من أزمتَي 2000 و2010 حين تحوّلت صناديق الاقتراع إلى شرارة احتراب أهلي؛ ما أسّس لنمطٍ تتقارب فيه الانتخابات مع الاختلال الأمني بدلًا من أن تكون وسيلة للتداول السلمي. وهذا الإرث يضغط اليوم على سلوك الفاعلين: السلطة تُراهن على شرعية الإنجاز والاستمرارية، والمعارضة تُعلي خطاب الشمولية وإنهاء الإقصاء، بينما الجمهور موزّع بين رغبة في الاستقرار وحساسية مفرطة تجاه أيّ بوادر احتكاك أهلي؛ لذا، فالتنافس ليس فقط على الرئاسة، بل على تعريف “قواعد اللعبة” ذاتها: من يقود العملية، وكيف تُدار نزاهتها، وما الضمانات ضدّ تكرار مآسي الماضي.[2]

وعلى مستوى البُنى المؤسّسية، تبدو الثقة بالعملية الانتخابية هي العقدة المركزية. فقرارات شطب قيادات معارضة بارزة – مثل تيجان ثيام ولوران غباغبو وغيوم سورو وتشارلز بليه غوديه – قوّضت تصوّر الحياد لدى جزء واسع من الناخبين، ورسّخت سردية “التسييس القضائي” لدى خصوم الحكم. وفي المقابل، تؤكد السلطة والهيئات المشرِفة التزامها بحكم القانون والآجال الدستورية، وترى أن إعادة فتح اللوائح، أو مراجعة الشطب، متعذّرةٌ زمنيًّا قبل الاستحقاق. وهذه الفجوة الإدراكية بين “قانونية الإجراءات” و”عدالتها المتصوّرة” هي ما يغذّي هشاشة البيئة الانتخابية؛ لأن أي نتيجة نهائية ستُقرأ من منظور ثقة مسبقة، لا من تفاصيل الفرز. ومن هنا تنبع أهمية الحوار القابل للتحقق حول الإصلاحات الإجرائية كصمّام أمان سياسي. [3]

ويتحرك الحقل الحزبي بين ضيق العرض ووفرة التحالفات. فاستبعاد وجوه المعارضة الثقيلة أجبر معارضي الحكم على محاولات إعادة التموضع عبر أطر كـ”التحالف من أجل التناوب السلمي” وصيغ تنسيق أوسع، مع البحث عن مرشحين توافقيين يملكون حضورًا انتخابيًّا ورأس مال رمزيًّا. ولكن هذه الهندسة تواجه عوائق بنيوية: تَرِكة الانقسامات التاريخية، وضعف آليات الضبط الداخلي، وتناقض الحسابات بين قواعد شعبية تريد التصعيد وبين نخب تسعى لتجنّب كلفة العنف. وفي المقابل، يستثمر الحزب الحاكم حالة التشتّت، ويقدّم نفسه كخيار “حكيم” لإدارة مرحلة حساسة، مستندًا إلى أداء اقتصادي معتبر، ومؤسسات إدارية مترابطة. وحصيلة ذلك: منافسة غير متناظرة قد تذهب إلى صناديق شبه محسومة إذا لم تنجح المعارضة في توحيد “عرضها” السياسي. [4]

ويظل الجدل الدستوري محور اختزال لتوازن القوى. تأويل تعديل 2016 وما إذا كان “يُصفّر العداد” الرئاسي يجدّد توتر 2020 ويعيد سؤال الشرعية الإجرائية مقابل الشرعية الشعبية. إن إبقاء الباب مواربًا أمام ترشح الرئيس شحن الساحة برهانات عالية: فالموالاة ترى في الاستمرارية ضمانة ضدّ اضطراب إقليمي وأمني متصاعد، والمعارضة تعتبره تكريسًا لـ“عدوى الولايات الثالثة/الرابعة” التي أصابت ديمقراطيات غرب أفريقيا. وسياسيًّا، فإن كلّ سيناريو يحمل كلفة: الإبقاء يُنذر باحتجاجات واعتراض خارجي محتمل؛ والعدول يفتح سباق وراثة داخل الحزب الحاكم مع مخاطر شقوق داخلية. لذلك، فإن إدارة التوقعات – لا القرار وحده – ستحدّد منسوب السكينة أو التوتر خلال الحملة. [5]

وفيما يبدو المزاج الاجتماعي هو كمؤشر مبكر على اتساع أو انكماش شرعية العملية. إن الإرهاق من السياسة لدى الشباب بعد دورات عنف سابقة، وتفضيل “سلام بارد” على صِدام مكلف، قد يترجَمان إلى عزوف ونِسَب مشاركة متدنية؛ ما يضعف التفويض ويزيد هشاشة ما بعد الانتخابات. وفي المقابل، يُسجّل رصيد اقتصادي معتبر في العقد الأخير يمكن تسويقه كـ”عائد استقرار”، لكنه لا يكفي وحده إذا استمر شعور شرائح واسعة بأن قواعد التنافس غير عادلة. وبين هذا وذاك، تبدو أقصر الطرق لتخفيف التوتر هي حزمة ملموسة: تعهّدات علنية قابلة للقياس حول حياد الإدارة، وقنوات شكوى فعّالة، وإشراك معارضين غير مُستبعَدِين في رقابة العملية. وعندها فقط يمكن تحويل الانتخابات من محكّ هشاشة إلى فرصة ترميم ثقة وطنية.

ثانيًا: المرشحون في السباق نحو القصر الحاكم

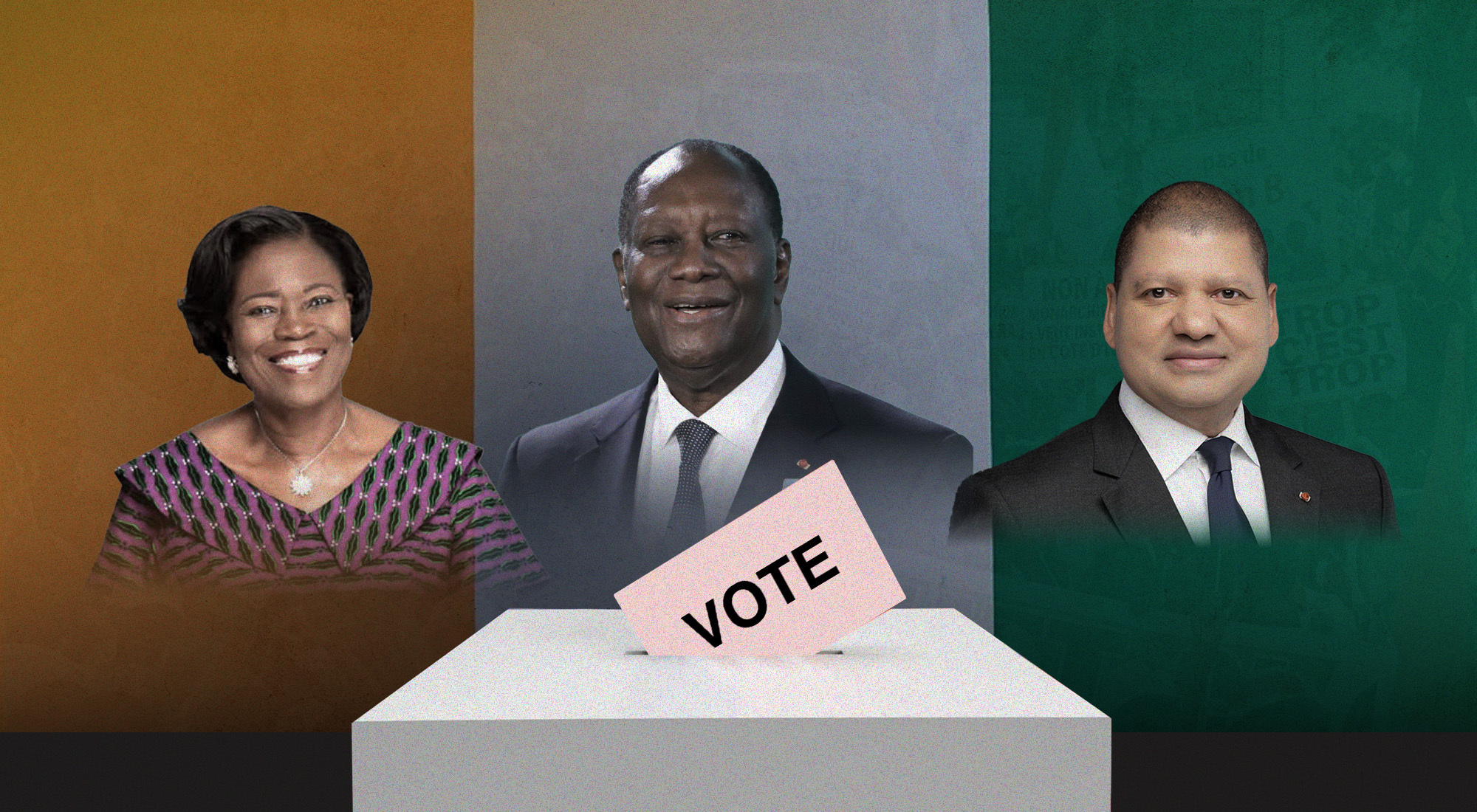

تتشكّل خريطة التنافس في انتخابات كوت ديفوار 2025 عند تقاطع عاملين حاسمين، وهما: ترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية رابعة بما يحمله من جدل دستوري، وسباق أربعة منافسين أُجيزت ترشيحاتهم من المجلس الدستوري بعد استبعاد قيادات معارضة ثقيلة. وهذا التشكّل يمنح السلطة أفضلية بنيوية مستندة إلى خطاب الاستمرارية والإنجاز الاقتصادي، فيما يسعى منافسوها إلى كسر معادلة “الاستقرار مقابل الإقصاء” عبر خطابات تَعِدُ بإعادة توازن الملعب السياسي وإصلاحات مؤسسية تعالج أزمة الثقة. ولا تقاس أهمية المشهد بمن يفوز فقط، بل بكيفية إدارة الحملة والاقتراع، وما بعدهما: هل تُقنِع القوى المتنافسة جمهورًا مرهقًا من دورات العنف بأن قواعد اللعبة باتت أكثر إنصافًا؟ أم يعاد تدوير الشكوك القديمة؟ من هنا يصبح تقييم المرشحين تمرينًا على قياس قدرتهم على خفض منسوب الاستقطاب، وتقديم برامج تردم الهوة بين قانونية الإجراءات وعدالتها المتصوّرة لدى الشارع.[6]

- الحسن واتارا: يخوض واتارا السباق بصفته رجل دولة راكَم رصيدًا اقتصاديًّا معتبرًا ونُخَبًا إدارية موالية، لكنه يواجه “معضلة الشرعية” المرتبطة بتأويل تعديل 2016 الذي سمح له بالترشح مجددًا، رغم حدّ الدستور لولايتين. ورهانه السياسي يقوم على سردية الاستمرارية: أمن حدود مهدَّد بتمدّد جماعات الساحل، واقتصاد يحتاج قيادة خبيرة لتفادي الصدمات. غير أن الرهان نفسه يغذّي سردية مضادة ترى أن تمديد البقاء يكلّف البلاد توتّرًا اجتماعيًّا واحتمال عزوف انتخابي وتآكل التفويض. وقوة واتارا التنظيمية والموارد قد تحسم الجولة الأولى، لكن كلفة النصر من دون منافسة وازنة قد تظهر لاحقًا في صعوبة إدارة ما بعد الاقتراع إن لم تُرفَق بضمانات عملية لنزاهة المسار، ومواءمات سياسية تُخفّف الاستقطاب.

- جان لوي بيلون: يقدّم وزير التجارة السابق نفسه بوصفه واجهة ليبرالية براجماتية قادرة على وصل ملفَّي الاقتصاد والحكم الرشيد بإصلاحات مؤسسية أهدأ نبرةً من معارضي الراديكاليات. وإن ورقته الرابحة تكمن في مخاطبة طبقة وسطى حضرية تبحث عن “تناوب هادئ” لا يغامر بالاستقرار الاقتصادي، مع وعود بإزاحة الموانع التي تعطل الثقة بالهيئة الانتخابية وإطلاق حوار منظم حول قواعد التنافس. وتحدّيه الأساسي مزدوج، وهو: تحويل الحضور الإعلامي إلى ماكينة تعبئة انتخابية في ظل تفوق الحزب الحاكم التنظيمي، وإقناع قواعد معارضة غاضبة بأن “التغيير التدريجي” ليس مجرد تلطيفٍ للوضع القائم. إنْ نجح في توسيع قاعدته خارج المدن وربط خطاب الإصلاح المؤسسي بمكاسب اجتماعية ملموسة، قد يصبح رقمًا صعبًا، خصوصًا في حال ذهاب الاقتراع إلى جولة ثانية.

- سيمون غباغبو: تدخُل السيدة الأولى السابقة السباق برصيد رمزي متأتٍ من تمثيلها تيارًا اجتماعيًّا رأى نفسه مُهمَّشًا خلال عقد من هيمنة معسكر واتارا. وتراهن على ذاكرة حركة اجتماعية واسعة وشبكات حزبية محلية، وتُقدّم خطابًا يمزج العدالة الانتقالية بإعادة إدماج المستبعدين سياسيًّا. وقوّتها كامنة في تحريك ناخبين “ساخطين” على مؤسسات يعتبرونها غير محايدة، لكن ذلك يفتح أيضًا مخاطر استدعاء استقطابات قديمة إذا لم يقترن بخطاب مصالحة واضح المعالم. ولتحقيق اختراق، تحتاج إلى تخطّي صورة “الزمن السياسي القديم” من خلال برنامج اقتصادي اجتماعي يثبت القدرة على الحكم لا الاحتجاج فقط، وبناء تحالفات مرنة مع معارضين غير مستبعدين تُطمئن الداخل والخارج إلى أن التغيير لن يكون ثأريًا، بل مؤسسيًّا. [7]

- أهوا دون ميلو: يمثل ميلو جناحًا تقنيًا مُحمّلًا بخبرة في التخطيط والبنى التحتية، ويحاول تسويق بديل “تكنوقراطي-اجتماعي” يَعِد بتقليص الفجوات الجهوية التي غذّت دورات العنف. وتكمن قيمة طرحه في نقل النقاش من سجال الشرعيات إلى كفاءة السياسات العامة: لامركزية أعمق، وإنفاق اجتماعي مُوجَّه، وشفافية عقود كبرى. إلا أن محدودية الآلة الحزبية الداعمة وتشتّت معسكر المعارضة يضغطان على قدرته في تحويل “المنطق البرنامجي” إلى أصوات. كما أن وضعه بين معسكرين قويين يدفعه إلى تحديد خط فاصل: هل يذهب إلى شراكة مشروطة مع مرشح معارض قوي في الجولة الثانية، أم يفاوض على أجندة إصلاح مقابل دعم لاحق؟ وموقعه قد يصبح بيضة القبّان إذا حافظ على رصيد نظافة اليد، والخطاب البرنامجي المتماسك.

- هنرييت لاغو: تستند لاغو إلى سجل ترشّح سابق وخبرة سياسية تتيحان لها مخاطبة شريحة نسائية وشبابية تبحث عن “وجه جديد” ضمن قواعد اللعبة القائمة. وقوّتها الخطابية في ربط المشاركة السياسية بقضايا معيشية مباشرة، وهي: تشغيل الشباب، وعدالة جندرية في الوصول إلى الخدمات، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي في أطراف البلاد. غير أن تحويل هذا الخطاب إلى أرقام يحتاج إلى تحالفات ذكية وتموضعًا يميزها عن بقية المرشحين المعارضين، مع الحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة مع المجتمع المدني الذي يضع الملف الحقوقي في قلب الحملة. وإذا نجحت في الظهور كـ“صوت ثالث” يجمع بين نزاهة الإجراء وعدالة المخرجات، يمكن أن تحصد كتلة تصويتية مؤثرة تُعاد هندستها في الجولة الثانية لصوغ صفقة سياسية أوسع. [8]

وفيما تبدو معادلة المرشحين محكومة بثلاثة متغيرات، وهي: القدرة التعبوية، والسردية المقنعة، ومهارة بناء التحالفات، يتقدّم واتارا تنظيميًّا وسلطويًّا برواية الاستمرارية، فيما يتوزع منافسوه بين وعدَيْن، وهما: إصلاح مؤسسي يُطمئن الداخل والخارج، أو “تصحيح تمثيلي” يعيد دمج المستبعدين ويهدّئ الهويات المتنازعة. إن توحّد خطاب المعارضين حول قواعد لعبةٍ متفق عليها – رقابة انتخابية مُوسّعة، وآليات طعن فعالة، وتعهدات علنية بنبذ العنف – فإن كلفة الهيمنة ترتفع ومعها احتمالات جولة ثانية تفاوضية. أما إذا استمر التشتّت والعزوف الشبابي، فستترسخ أفضلية السلطة مع مخاطر شرعية مؤجلة تظهر في اليوم التالي للاقتراع. وعند هذه العقدة، يُقاس فوز أي مرشح بقدرته على تحويل النتيجة إلى تفويض مستقر، لا إلى هدنة هشّة.

الإطاران الدستوري والقانوني للعملية الانتخابية

الإطاران الدستوري والقانوني للانتخابات في ساحل العاج يعكسان هشاشة التوازن بين النصوص القانونية والممارسة السياسية. والدستور، من الناحية النظرية، يضع أسس التعددية والمشاركة الشعبية عبر مؤسسات مثل المجلس الدستوري واللجنة الانتخابية المستقلة (CEI). غير أن التداخل بين السلطة التنفيذية وهذه المؤسّسات يُضعف استقلاليّتها، خصوصًا فيما يتعلق باعتماد اللوائح الانتخابية وتصفية الترشيحات الرئاسية. وغياب آلية للطعن على قرارات المجلس الدستوري في استبعاد المرشحين يعمّق الإشكالية، إذ يحوّل النص القانوني إلى أداة لإقصاء منافسين سياسيين ويحدّ من التنافسية. وهذا الخلل يخلق بيئة قانونية ظاهرها الشرعية، لكنها عمليًّا تعزز الشكوك في نزاهة العملية الانتخابية، وتفتح الباب أمام التوترات الاجتماعية والسياسية.[9]

إلى جانب ذلك، يُظهر الإطار الانتخابي في ساحل العاج أن النصوص القانونية ليست كافية لضمان الشفافية من دون إصلاحات مؤسسية. ورغم وجود تشريعات حول تحديث السجل الانتخابي وضمان مشاركة الشباب والنساء، إلا أن التطبيق يعاني من ثغرات واضحة. فإغلاق التسجيل قبل وقت طويل من الانتخابات واستبعاد فئات واسعة من الناخبين الجدد يمثلان خللًا قانونيًّا يُترجم إلى حرمان فعلي من الحق في المشاركة السياسية. كما أن غياب الشفافية في نظام كفالة الترشيحات وتوزيع بطاقات الناخبين يفاقم ضعف الثقة الشعبية في المؤسسات الانتخابية؛ ما يعني أن الإطار القانوني، رغم شموليته الشكلية، يظل أداة في يدِ القوى المهيمنة سياسيًّا، ما لم يُعزَّز بضمانات قضائية مستقلة، وآليات رقابة فعّالة.[10]

ثالثًا: التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار

تدخُل كوت ديفوار انتخابات 2025 وسط خليط معقّد من إرث العنف الانتخابي، وغموض دستوري، واستقطاب حزبي، ومخاطر أمنية على حدودٍ مفتوحة على الساحل. فالمشهد تُقلّبه ثلاثة عناصر، وهي: أولًا، تضييق ساحة التنافس عبر قرارات إقصاء قانونية تطال بعض أبرز شخصيات المعارضة؛ ثانيًا، استمرار الجدل حول جواز ترشح الرئيس الحسن واتارا لولاية رابعة في ضوء تفسيرٍ مثير للخلاف لتعديلات 2016؛ ثالثًا، تهديدات الجماعات المتطرفة العابرة للحدود التي يمكن أن تربك مناطق التصويت الهشّة شمالًا. وفوق ذلك، تتأثر البيئة السياسية بإعادة تموضع الشريك الفرنسي عسكريًّا، فيما تحاول المعارضة لملمة صفوفها عبر ائتلافات جديدة. وهذه العناصر، مجتمعةً، تجعل نزاهة المسار وثِقة المواطنين من العوامل الحاسمة لكبح دوامة التصعيد. ولعل أبرز هذه التحديات ما يلي: [11]

- التضييق التنافسي بإقصاء قادة المعارضة: قرارات اللجنة الانتخابية المستقلة استبعاد أربع شخصيات معارضة بارزة، ومنهم تيجاني/ تيجان ثيام، ولوران غباغبو، وشارل بلي غوديه، وغيوم سورو، كبّلت قدرة المعارضة على تقديم منافسة ندّية. واللافت للنظر أنّ حجج الإقصاء تراوحت بين ازدواج الجنسية السابقة، وأحكام إدانة داخلية، وأحكام غيابية؛ ما غذّى سردية “تسييس القانون” وأضعف الثقة بالمؤسسات. وجاء ردّ الفعل عبر بناء ائتلاف “التناوب السلمي” (CAP-CI) الذي اعتبر القرارات متحيزة، واتهم القضاء بخدمة الإقصاء السياسي. وهذا الانكماش في العرض الانتخابي لا يجرّد السباق من الحيوية فقط، بل يرفع منسوب مخاطر المقاطعة، والاحتجاجات المتوترة، وربّما العنف الموضعي.[12]

- حالة الجدل الدستوري وحدود الشرعية حول الولاية الرابعة: تنصّ الصياغة الدستورية على ولايتين فقط، لكنّ تفسير تعديل 2016 باعتباره “صفحة جديدة” للجمهورية الثالثة أتاح الترشح في 2020، وقد يُستعاد لتبرير 2025. وهذا التأويل، الذي قاطعته المعارضة سابقًا، يعيد فتح جروح الشرعية ويضع البلاد عند تقاطع طريقين، وهما: مسار حوارٍ يُنزع فيه فتيل الأزمة، أو مسار أزمة جديدة تُستعاد فيها لغة الشارع. وتواصل الغموض داخل الحزب الحاكم بشأن مرشحه يضيف تذبذبًا على المشهد. ومن منظور إدارة المخاطر، أي إعادة تدوير لهذا الجدل ستُترجم إلى احتجاجات أوسع، وتآكل في قبول النتائج، واختبارات صعبة لحياد أجهزة الدولة. [13]

- الهشاشة الأمنية على الحدود الشمالية وتمدّد العنف العابر: النظام البيئي للأمن الإقليمي يضع الانتخابات تحت ضغطٍ فعلي. وتنشط مجموعات تابعة لتحالف “نصرة الإسلام والمسلمين” بكثافة في كلٍّ من مالي وبوركينا فاسو، وقد تضاعفت وتيرة هجماتها مقارنةً بعام 2024، فيما شهدت دول الساحل الغربي الساحلية، ومنها كوت ديفوار، تسربًا لهذه المخاطر. والنتيجة المحتملة يوم الاقتراع: تعطيل مراكز نائية، وترهيب ناخبين، وصعوبة لوجستية في نشر الموارد البشرية والأمنية على مسافات طويلة. وأي حادث كبير في الشمال قد يطعن في سلامة العملية ويمنح الخاسرين ذريعة الطعن في الشرعية؛ ما يتطلب خطط طوارئ لامركزية، وآليات تواصل لحظيّ مع لجان الاقتراع.

- مدى مصداقية الإدارة الانتخابية وفجوة الثقة: حتى لو توافرت إجراءات تقنية جيدة، تظل المعضلة في الثقة المتبادلة. قرارات الشطب الأخيرة غذّت الشكّ في استقلال اللجنة الانتخابية، وربطت بين “القانون” و”الهندسة السياسية”. وفي المقابل، لم تُحسم داخل الحزب الحاكم مسألة المرشح؛ ما يضيف ارتباكًا مؤسسيًّا. وهذه البيئة ترفع كلفة أي خطأ إداري بسيط (في القوائم أو تجميع النتائج) إذ سيُقرأ سياسيًّا لا تقنيًّا. وستحتاج اللجنة لرفع سقف الشفافية (نشر تفصيلي للأسباب القانونية، وآليات تظلم قابلة للتتبع، وإشراك موسّع للمراقبين) لإغلاق ثغرات التأويل والارتياب التي تضاعف احتمالات الطعن والتصعيد.

- إرث العنف الانتخابي والذاكرة الجمعية: البلاد تحمل ذاكرة ثقيلة: ما بين 2000 و2011 تحوّل سباقان رئاسيان إلى نزاعين دمويين؛ فأزمة 2010 وحدها حصدت قرابة ثلاثة آلاف قتيل عقِب رفض النتائج، وأعادت هندسة السياسة حول ثنائية صفرية. وهذه الذاكرة لا تعمل كحكايةٍ قديمة، بل كعدسة يقرأ من خلالها الفاعلون كل إشارة مؤسسية وتعبئة حزبية. لذلك، فإن أي توتر خلال الحملة أو يوم الاقتراع يمكن أن يستدعي “سيناريو 2010” في المخيل العام، ويطلق ديناميات تعبئة وقائية أو انتقامية. والخروج من أَسر الماضي يتطلب رسائل مشتركة ومرافقات قضائية وأمنية تركز على الاحتواء لا العقاب. [14]

- إعادة تموضع فرنسا وتداعياته على أمن الاقتراع والسياسة: بدء الانسحاب المنظّم للقوات الفرنسية منذ يناير 2025، مع تسليم مواقع رمزية وإعادة صياغة العلاقة الأمنية، يُعيدان توزيع أعباء الردع والجاهزية على المؤسسات الإيفوارية. وسياسيًّا، قد يغذّي الخطاب السيادي و”فكّ الارتباط” مزايدات انتخابية، ويخلق فراغًا نسبيًّا في القدرات اللوجستية والاستخبارية يجب سدّه سريعًا. كما سيختبر ذلك فعالية التنسيق الإقليمي ضد تهديدات الساحل، ويؤثر على ثقة المستثمرين إذا قُرئ كعلامة هشاشة. وإدارة الرسائل مهمّة، وهي: شراكات أمنية جديدة بلا استقطاب، وطمأنة داخلية بأن الانسحاب ليس تقهقرًا، بل إعادة توازن.[15]

- ديناميات الشارع والتحالفات واحتمالات التصعيد/ التهدئة: مع تقلّص الخيارات المؤسسية، يزداد الميل إلى الشارع: دعوات التظاهر والمواكب المعارضة ستضغط على أجهزة الأمن، ويكفي حادث عنيف واحد لإعادة دوامة ردود الفعل. وفي الخلفية، تبني المعارضة مظلات ائتلافية (مثل CAP-CI) لزيادة القدرة التفاوضية وفرض أجندة إصلاحية، فيما يبقى موقف الحزب الحاكم عامل ترجيح حاسم. والسيناريو الراجح سياسيًّا: احتجاجات متقطعة، وشدّ وجذب، ثم وساطات تقود إلى تنازلات إجرائية محدودة تتيح لعبور الاستحقاق مع بعض التمثيل للمعارضة. والنجاح هنا يعتمد على سرعة الاستجابة المؤسسية واستباق الاختناقات بدل انتظار انفجارها. [16]

رابعًا: السيناريوهات المستقبلية لنتائج الانتخابات

نتائج انتخابات كوت ديفوار 2025 ستتحدد بمدى قدرة النظام والمعارضة على إدارة التوازن بين الشرعية القانونية والشرعية الشعبية. وإذا استمرت السلطة في فرض هيمنتها عبر استبعاد الخصوم وتوظيف أدوات الدولة، فإن النتائج قد تكون محسومة لكن على حساب الاستقرار طويل المدى. وفي المقابل، فإن نجاح المعارضة في بناء تحالفات متماسكة قادر على توحيد خطابها قد يفتح الباب لجولة ثانية تفاوضية. والمخاطر الأمنية من الشمال، وذاكرة العنف الانتخابي، والجدل الدستوري، كلها عناصر قد تُحوّل النتائج من فرصة للتهدئة إلى مصدر لأزمة جديدة. ولذلك، فإن نتائج الانتخابات لن تُقاس فقط بمن يجلس على كرسي الرئاسة، بل بمدى قبول الشارع والإقليم لها.[17]

- فوز واتارا بولاية رابعة: في هذا السيناريو، يستفيد واتارا من قوة حزبه التنظيمية والموارد الحكومية، إضافةً إلى خطاب الاستمرارية والاستقرار الأمني والاقتصادي. وقد يكون الفوز مريحًا في الجولة الأولى أو الثانية، لكنه سيظل مثقلًا بمسألة الشرعية بسبب الجدل الدستوري حول الولاية الرابعة. والمعارضة سترى النتيجة تكريسًا للإقصاء؛ ما قد يثير احتجاجات أو دعوات للمقاطعة، خصوصًا في المناطق التي تشعر بالتهميش. ودوليًّا، قد تواجه السلطة ضغوطًا من شركاء إقليميين وغربيين بخصوص احترام التداول الديمقراطي. ونجاح واتارا في هذا السيناريو يتوقف على إرفاق فوزه بضمانات سياسية للمعارضة، وإصلاحات تهدِّئ المخاوف من عودة دوامة العنف.

- جولة ثانية حاسمة: إذا نجحت المعارضة في توحيد صفوفها خلف مرشح توافقي قادر على تجميع أصوات الناقمين والمستبعدين، فمن المرجح أن تذهب الانتخابات إلى جولة ثانية. وهنا تصبح المعركة أكثر تفاوضًا، حيث تُطرح صفقات سياسية تتعلق بإصلاح الهيئة الانتخابية، أو إشراك شخصيات معارضة في الحكومة. وقد تخفض الجولة الثانية الاستقطاب إذا قُدّمت كخيار ديمقراطي حقيقي، لكنها قد تكون أيضًا محفوفة بمخاطر التصعيد إذا شعر أي طرف بأن قواعد اللعبة غير متوازنة. وهذا السيناريو يعتمد على قدرة المعارضة على تجاوز خلافاتها الداخلية، وعلى حياد نسبي للأجهزة الأمنية والمؤسسات المشرفة.

- عزوف شعبي واسع: إرهاق الناخبين من العنف الانتخابي المتكرر، وشعور قطاعات واسعة بأن النتائج محسومة مسبقًا، قد يؤديان إلى مشاركة انتخابية ضعيفة. وعزوف الشباب خاصةً سيضعف شرعية أي فائز، حتى لو كان انتخابه قانونيًّا. والسلطة قد تعتبر المشاركة المنخفضة دليلًا على قبول الأمر الواقع، لكن المعارضة ستقرأها كإشارة على فقدان الثقة. وهذا السيناريو يفتح الباب لتفاقم أزمة الشرعية بعد الانتخابات، حيث يصبح الرئيس الجديد ضعيف التفويض الشعبي؛ ما يزيد هشاشة الحكم أمام أي احتجاجات مستقبلية، أو أزمات اقتصادية وأمنية.

- احتجاجات ما بعد النتائج: في حال إعلان نتائج مثيرة للجدل – سواء بسبب شبهة تزوير أو استبعاد واسع – قد تعود كوت ديفوار إلى مشاهد احتجاجات حاشدة، وربما عنف موضعي في مناطق معارضة. وقد تواجه الأجهزة الأمنية صعوبة في ضبط الشارع، خصوصًا إذا استُخدم القمع المفرط. وقد تلجأ المعارضة إلى تدويل القضية عبر مناشدة المنظمات الإقليمية والدولية للتدخل. ونجاح هذا السيناريو يعتمد على حجم الاحتجاجات ومدى استعداد السلطة لتقديم تنازلات أو فتح حوار. والفشل في احتواء الأزمة قد يفتح الباب لدوامة عدم استقرار شبيهة بما حدث في عام 2010.

- صفقة سياسية لتهدئة المشهد: أمام الضغوط الداخلية والخارجية، قد يتم التوصل إلى صفقة سياسية تُجنّب البلاد أزمة مفتوحة. وهذه الصفقة قد تشمل ضمانات أكبر لنزاهة العملية الانتخابية، أو مشاركة رمزية للمعارضة في السلطة، أو إطلاق إصلاحات مؤسسية تدريجية. ومثل هذا السيناريو سيفرضه التوازن بين خوف النخبة الحاكمة من فقدان السيطرة، ورغبة المعارضة في تجنب كلفة العنف. ونجاح الصفقة يعتمد على صدقية التنازلات، ومدى قدرة الطرفين على الالتزام بها بعد الاقتراع. وإذا تحققت، قد تتحول الانتخابات من مصدر تهديد إلى نقطة انطلاق لعملية مصالحة وطنية أوسع.

وختامًا، تتجاوز انتخابات كوت ديفوار 2025 كونها مجرد استحقاق رئاسي لتشكل اختبارًا حقيقيًّا للمعادلة الدقيقة بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية. فهي لحظة فاصلة تحدد ما إذا كانت البلاد قادرة على تجاوز دائرة التوترات والصراعات التي وسمت تاريخها الانتخابي، والانتقال من منطق الإقصاء والاحتكار إلى ثقافة المنافسة المنظمة والاعتراف المتبادل بين القوى السياسية. إن قيمة هذه الانتخابات لن تقاس بالنتيجة النهائية وحدها، بل بمدى قبولها اجتماعيًّا وإقليميًّا، وبقدرة النظام والمعارضة على تحويل الاقتراع من عامل توتر محتمل إلى أداة لإعادة بناء الثقة الوطنية وتعزيز الوحدة المجتمعية. وإذا لم تُدَر العملية الانتخابية بحساسية عالية تجاه مخاوف الإقصاء والذاكرة العنيفة، فإن الشرعية ستظل هشّة، مهما كان اسم الفائز، وستستمر البلاد في مواجهة تحديات جوهرية تتعلق بالاستقرار السياسي والانسجام الوطني.

[1] Nicolas Negoce, Ivory Coast ex-first lady, odas wey Constitutional Council clear for 2025 presidential election, BBC. https://www.bbc.com/pidgin/articles/cz08regng9no

[2] Ahmed Gamal AlSayad, 2025 Ivorian Presidential Elections: Between a Resurgence of Crisis and an Opportunity for Change, African Narratives. https://africannarratives.org/2025-ivorian-presidential-elections-between-a-resurgence-of-crisis-and-an-opportunity-for-change

[3] Melissa Chemam, Côte d’Ivoire: Why Côte d’Ivoire’s Election Could Be More Complex Than It Seems, RFI (via AllAfrica). https://www.rfi.fr/en/africa/20250919-as-cote-d-ivoire-election-nears-are-voters-resigned-to-more-of-the-same

[4] Gael Zozoro, Côte d’Ivoire: Silent Fear as the 2025 Presidential Election Approaches, African Arguments. https://africanarguments.org/2025/08/cote-divoire-silent-fear-as-the-2025-presidential-election-approaches/

[5] Côte d’Ivoire: Silent Fear as the 2025 Presidential Election Approaches, ibid.

[6] Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo définitivement écartés par le Conseil constitutionnel, BBC, 4 june 2025. https://www.bbc.com/afrique/articles/cd0leev5jk7o

[7] Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo définitivement écartés par le Conseil constitutionnel, ibid.

[8] Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire: Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo définitivement écartés par le Conseil constitutionnel, ibid.

[9] Statement of Findings and Recommendations IRI Pre-Election Assessment Mission to Côte d’Ivoire, International Republican Institute. https://www.iri.org/resources/statement-of-findings-and-recommendations-iri-pre-election-assessment-mission-to-cote-divoire/

[10] Statement of Findings and Recommendations IRI Pre-Election Assessment Mission to Côte d’Ivoire, ibid.

[11] Ivory Coast ex-first lady, odas wey Constitutional Council clear for 2025 presidential election, ibid.

[12] د. سعيد ندا، انتخابات بلا معارضة: كوت ديفوار على شفير العنف، مركز قراءات أفريقية. https://shorturl.at/ONP7I

[13] Abdou Aziz Diedhiou, Côte d’Ivoire : Ecartés de la course à la présidentielle, les leaders de l’opposition créent des alliances politiques pour rester dans le jeu, BBC. https://www.bbc.com/afrique/articles/ckgd52we18no

[14] انتخابات بلا معارضة: كوت ديفوار على شفير العنف، مرجع سابق.

[15] مريم عبد الحي علي، مستقبل الدور الفرنسي في أفريقيا بين الشراكة والقطيعة، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. https://shorturl.at/uGjBB

[16] Côte d’Ivoire : Ecartés de la course à la présidentielle, les leaders de l’opposition créent des alliances politiques pour rester dans le jeu, ibid.

[17] Côte d’Ivoire: Efforts to Forge Resiliency Face Stiff Test, ibid.