المقدمـة

يستدعي تنصيص منظّمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في خطّة التنمية المستدامة لسنة 2030، تحديدا في الهدف الرّابع على “ضمان التعليم الجيّد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع”،[1] التساؤل عن مدى نجاعة المدرسة الّتي بُنيت أساسا على فكرة “الطّفل الواحد”، خاصّة وأنّ البيداغوجيين يتّهمون المدرسة بأنّها المتسبّبة في حدوث اِضطرابات التّعلّم، وأساسا اِضطراب القراءة حيث زُعم أنّه ناتج عن نظام التعليم المعتمد فيه.[2] وإن كانت الدّراسات لا تُجمع على صحّة هذا الرّأي، فإنّ هذا الزعم يشكّك في قدرة المدرسة على إنصاف كلّ التلاميذ وتوفير حظوظ تعلّم عادلة خاصّة بالنّسبة إلى الأطفال الّذين يعانون من اضطرابات التعلّم أو الّذين يعانون من اضطرابات تصاحبها أو تنتج عنها اضطرابات تعلّم. وقد أثبتت الإحصائيات أنّ عدد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات التعلم في العالم بلغ 79.2 مليون شخص وهو يتزايد بشكل مطّرد،[3] وهي نسبة كفيلة بأن تثبت ليس فقط عدم قدرة طرق التدريس المعتمدة في القرون الماضية على تحقيق العدالة بل إنّها قد فشلت في إنصاف نسبة لا يستهان بها من الأطفال فحرمتهم من حقّهم في التعلّم، ما يدفعنا كباحثين ومربين إلى البحث عن طرق لإنصاف هذه الفئة تحديدا.

وقد يتحقّق الإنصاف المدرسي من خلال التطوّر والتجديد الّذي يُعتبر ميزة من ميزات المجتمعات الحديثة الّتي تولي أهميّة بالغة لتلبية احتياجات الأفراد منذ الطّفولة، الكماليّة وليس الأساسيّة فقط، وتعتقد أنّه على كلّ جيل أن يُطوّر طرقه الخاصّة الكفيلة بتلبية حاجاته برفاهيّة. وقد سار التجديد بخطى حثيثة وثابتة نحو تطوير تقنيات تعليم جديدة في علاقة بالتطوّر الذي شهده مجال الذكاء الاصطناعي، خاصّة مع توفّر الأنترنت والهواتف الذكيّة واللّوحات الرّقميّة، وبعد ما لاقته هذه التقنيات من تقبّل وما أثارته من شغف لدى أغلب المتعلّمين وذلك لسببين رئيسيين؛ أولهما الشعور بالحاجة إلى التطوّر ومواكبة نسق التجديد، وثانيهما الشعور بالانتماء. وهذان السببان أو أحدهما على الأقل هو الذي يخلق الرّغبة والدافعيّة للتعلّم، وهو الّذي يمنح المعنى للتعلّم بالنّسبة إلى جيل التكنولوجيات الحديثة، وقد ينصف ذوي الصعوبات ويمنحهم فرص تعلّم حقيقيّة وعادلة ومحفّزة. وهو ما يجعلنا نميل إلى اِعتبار أنّ هذا النّوع من التعليم كان أساسا وليد الحاجة الفطريّة لدى الإنسان إلى التغيّر والتطوّر والتجديد، وقد وجد ضالته في التطوّر المتسارع للتكنولوجيات الحديثة فسار على هداها ونهج نهجها واِستغلّها في كلّ مجالاته الحياتيّة، وكان التعليم إحداها. وقد يكون هذا التوجّه في التعليم من أهمّ خطوات إعادة المعنى للتعلّم وجعله أمرا ممتعا، ذلك أنّ الإضافة الّتي قدّمها قد تعدّ من أنجع الوسائل لإنصاف كلّ المتعلّمين وتحديدا ذوي الاضطرابات، وهي الّتي تجعلهم يتبنّون مشروع التعلّم فيجعلون منه اختيارا وشأنا شخصيّا يسعون إليه ولا يُفرض عليهم، ما يجعلهم يطوّرون مستوى دافعيّة عال يُحقّق لهم التوازن النّفسيّ المنتظر وقد يشعرهم بالسّعادة.

وتبحث هذه الدّراسة أساسا في كيفيّة إنصاف المتعلّمين من خلال ما يقدّمه الذكاء الاصطناعي من إضافة قد توفّر الاحتياجات الحقيقيّة لجميع أصناف المتعلّمين، وتحديدا أولئك الذين يعانون من الاضطرابات التاليّة:

- فرط الحركيّة وقصور الِانتباه.

- القصور الذهني.

- طيف التوحّد.

- اضطرابات التعلّم.

تنهض مقاربتنا في كلّ عنصر على ثلاث نقاط وهي؛ البدء بتعريف الاضطراب، وثانيا تحديد وضعية المتعلّم في المدرسة، وثالثا البحث فيما يقدّمه الذكاء الاصطناعي من إضافة وما يتيحه من فرص لكلّ فئة من فئات المتعلّمين.

وفي بحث لتعريف شامل لمصطلح الذكاء الاصطناعي أجرت إحدى الدّراسات تحليلًا نوعيًا لأكثر من 55 بحثا تم تطويرها بين عامي 1955 و2019، وخلصت إلى أنّه مجال ديناميكي يتمظهر في البرمجيات والأجهزة التي صمّمها البشر والتي تعمل في البعد المادي أو الرقمي من خلال تفسير البيانات المدركة من البيئة أو التفكير فيها للحصول على المعلومات ومعالجتها بطريقة تتلاءم مع مجالات التدخّل المتنوّعة والمتعدّدة، ومن ثم تحديد الإجراء الأفضل الذي يجب اتخاذه لتحقيق الهدف.[4]

وتكمن رهانات هذه الدراسة في تبيّن الإضافة الّتي يوفّرها استعمال الذكاء الاصطناعي في التعلّم، حتى تصـبـح المدرسـة قادرة على تقـديـم العلـم بطريقة تحـتـرم نسب ذكاء الـمـتـعلّـمين واحـتـياجاتـهم ونـسـق تـعلّـمـهم، وبخاصّة الأطفال ذوي الصعوبات بما ينصفهم، أي بما يوفّر لهم فرصا حقيقيّة للتعلّم، وهو ما أكّدته “ستيفانيا جيانيني” المديرة العامّة المساعدة للتعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تقديمها لكتيب “الذكاء الاصطناعي والتعليم، إرشادات لواضعي السياسات” في قولها: “التطوّر السّريع للذكاء الاصطناعي له تأثير كبير على التعلّم. حيث يحمل التقدّم إلى الحلول الّتي تعمل بالذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة للصّالح الاجتماعي وتحقيق أهداف التّنمية المستدامة.”[5]

- فرط النشاط وقصور الِانتباه (ADHD)

هو اضطراب في النمو العصبي، يتميز بعدم الانتباه و/أو فرط النشاط-الاندفاعيّة، وتتمظهر هاتان العلامتان من خلال ستة أعراض على الأقل تستمرّ لمدة 6 أشهر أو أكثر بدرجة لا تتفق مع مستوى نموّ الحالة ما ينعكس سلباً بشكل مباشر في الجوانب الاجتماعية والأكاديمية أو المهنيّة، وتؤثر هذه الأعراض في الأداء والنموّ.[6] وقد أثبتت الدّراسات أنّه ينتشر بين الشباب، وهي الفئة الّتي في مرحلة التعلّم، على مستوى العالم بنسبة 5.9%.[7]

ولتشخيص هذا الاضطراب على المعلّم أن يحرص على اِستدعاء الأخصائي النّفسي المدرسي الّذي من مهامه التّبكير بتشخيص صعوبات الطّفل والعناية به، بما يضمن له معاملة مناسبة ويُجنّبه التعرّض للعنف اللّفظي إن لم نقل الجسدي في صورة خلط حالات الكسل والتمرّد النّاتجة غالبا عن نموذج تربوي أسري غير متوازن والّتي تستوجب الحزم والشدّة في التّعامل أحيانا للتمكّن من تعويد الطّفل على نظم تربويّة ثابتة، وحالات الاِضطراب الّتي تستوجب اللّين والتفهّم، فإذا تأخّر الأخصائي النّفسي المدرسي في تشخيص الحالة تتعّرض لتجربة الفشل الدّراسي القاسية وما قبلها من إهانات وتهميش، وقد ينجرّ عن ذلك الِانقطاع عن الدّراسة.

وتختلف ردود أفعال المربين تجاه الطّفل المصاب بفرط النشاط وقصور الانتباه؛ قلّة منهم حاولت مساعدته، ومنهم من همّشه عن قصد أو غير قصد، ومنهم من رفضه. وتعود هذه المواقف إلى عدم الوعي بطبيعة هذا الاضطراب، واعتبار الطّفل المضطرب مشاغبا أو كسولا أو غير منتبه، أو إلى عدم المعرفة بطرق العناية الخاصّة بهذه الفئة من الأطفال، بمعنى أنّ المعلّم قد يتفطّن إلى أنّ الطّفل يعاني من فرط النشاط وقصور الانتباه، لكن تعوزه الوسائل البيداغوجيّة الّتي قد تمكّنه من مساعدته، ويكبّله نسق التعلّم الّذي يُفرض عليه بتعلّة إتمام البرنامج الدّراسي فيمنعه من احترام نسق تعلّم الطّفل المضطرب، البطيء جدّا.

دفعت الوضعية غير المنصفة لهذه الفئة من الأطفال المهتمين بالشأن التربوي إلى البحث فيما قد يوفّره الذكاء الاصطناعي من فوائد بالنّسبة إليهم. فقد تطوّرت البحوث في هذا المجال، وخلصت إلى ما للذكاء الاصطناعي من أثر إيجابي من خلال تقنيات عديدة نذكر منها؛ المساعد الافتراضي AI-powered virtual assistant أو روبوت المحادثة chatbot الّذي يعمل على تحسين وظيفة الانتباه ومختلف الوظائف التنفيذيّة. ومنها تقنية السّاعة الذكيّة أو الجهاز القابل للارتداء الّذي يساعد هؤلاء الأطفال على برمجة أنشطتهم اليوميّة وتوفير تنبيهات تحثّهم على التنظيم المكاني والتنظيم الزماني،[8] وهو ما يمكّنهم من تجاوز عائق البطء ما يسمح لهم باتباع نسق تعلّم أغلب الأطفال في جميع الأنشطة. ومنها تقنية الميتافرس “Metaverse” الّتي توفّر المتعة أثناء التعلّم، ذلك أنّها تجنّب الطفل نمط التعلّم التقليدي المقلق، فتشدّ انتباهه وتحفّزه على بذل الجهد، من خلال الإحساس بالمتعة الّذي ينمو بطريقة مباشرة ودون تعب لأنّ الطفل يشعر أنّه بصدد اللّعب. ويدعّم هذا الإحساس المريح قدرة الطّفل على التركيز خاصّة أنّه سيتخلّى طوعيّا عن كلّ المثيرات الّتي قد تلهيه وهي تحديدا ألعاب الهاتف الجوّال والموسيقى والأصوات الخارجيّة وغيرها.. فيمرّ إلى مرحلة التركيز بلا عناء، ويتحسّن تبعا لذلك -وبفضل توفّر العديد من المدخلات الحسيّة المختلفة- أداء وظيفة الذاكرة؛ وتعزّز الانفعالات والأحاسيس المصاحبة لتجربة التعلّم بشكل ملحوظ القدرة على تخزين المعلومات في الذاكرة ثمّ استرجاعها عبر آلية التذكّر. وقد أجريت دراسة سنة 2022 هدفت إلى التحقّق من فاعليّة الواقع الافتراضي (VR) في تحسين انتباه تلاميذ المدارس الابتدائية، بعد تجميع عيّنة مكوّنة من 66 تلميذا في الصف الثالث والرابع من مدرسة ابتدائية في هسينشو/ تايوان، وتواصل الاختبار لمدّة أسبوعين، ثمّ تمّ استخدام مقياس الانتباه لتقييم وظيفة الانتباه لأطفال المدارس الابتدائية قبل وبعد التدريب، بما في ذلك الانتباه المركز “focused attention”، والانتباه المستمر “sustained attention”، والانتباه الانتقائي “selective attention”، والانتباه المتناوب “alternating attention”، والانتباه المقسّم “divided attention” وإجراء استبيان لقياس قلق التعلّم والعبء المعرفي أثناء عملية التدريب. وأشارت النتائج إلى أنّ تدريب الواقع الافتراضي ذو فاعليّة في تحسين انتباه المشاركين مع تقليل قلق التعلّم والعبء المعرفي.[9]

وفي سنة 2023 نُشرت دراسة حاولت القيام بتحليل ومراجعة منهجية لمجموعة من البحوث بهدف الإجابة على مجموعة من الأسئلة، ويهمّنا في نطاق هذه الدراسة أن نقف عند السؤال الأوّل وهو: هل التدخلات الغامرة القائمة على الواقع الافتراضي فعالة في تحسين العجز المعرفي لدى الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؟ وقد أظهرت نتائج الجواب عن هذا السؤال تحسينات كبيرة لمجموعة الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه؛ فبيّنت أثر تلك التدخلات الإيجابيّ في نقص الانتباه، ومفعولها الجيّد في الذاكرة وبخاصّة الذاكرة قصيرة المدى، وأظهرت تطوّرا في الأداء المعرفي بما يحسّن الأداء الأكاديمي. وقد تفيد التدخلات القائمة على الواقع الافتراضي، الحياة اليومية للأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه من حيث الأداء المدرسي والعلاقات الاجتماعيّة.[10]

يمثّل إذن استخدام الواقع الافتراضي أثناء تعليم الطفل المصاب بفرط النشاط وقصور الانتباه فرصة للتحرّر من العالم المادي وإلهاءاته، فيتحسّن الاشتغال الذهني والانتباه والتركيز، ومن ثمّ الذاكرة، هذا دون أن ننسى ما يوفّره من تحفيز للطّفل؛ ما يقلّص صعوبات التعلّم لديه. وقد تمثّل تقنية التعرّف على انفعالات الوجه Facial Emotion Recognition (FER) الّتي شرعت الصين في اعتمادها والّتي تمكن من التعرف على سبعة تعبيرات مختلفة للوجه وهي الحياد والسعادة والحزن والإحباط والغضب والخوف والدهشة،[11] حلاّ واعد لأطفال فرط النشاط وقصور الانتباه وذلك لأنّها تمكّن من التحقّق إذا ما كان المتعلّمون منتبهين، ما يساعد المعلّمين على تغيير أسلوب التدريس الخاص بهم وتكييفه لشدّ انتباه المتعلّمين، و”الهدف هو تحسين تعلّم الطلاّب (..) لتحديد متى يكون الأطفال مرتبكين أو يشعرون بالملل من أجل مساعدتهم وتحفيزهم على الانخراط في عمليّة التعلّم.”[12] غير أنّنا من منظور استشرافيّ نقديّ يجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي: هل ليس لتقنيات الذكاء الاصطناعيّ أيّ تأثير سلبيّ في مهارة التواصل الاجتماعي لهذه الفئة من الأطفال؟ بمعنى هل ستكون في الآن نفسه فرصة حقيقيّة لمساعدتهم على التعلّم لكنّها ستجعلهم يدمنون على التواصل الافتراضي ويعزفون عن التواصل الاجتماعي في الواقع؟

- القصور الذّهني

أو الإعاقة الذهنيّة وتحديدا اضطراب النموّ الفكري، كما وسمه الدّليل التّشخيصي والإحصائي للاِضطرابات الذّهنيّة الّذي عدّه أحد اضطرابات النموّ العصبي، وعرّفه بأنّه اِضطراب يبدأ خلال فترة النموّ، ويتّصف بقصور فكري واندماجي في مجال الاصطلاح والمجال الاجتماعي والمجال التطبيقي. وقد أكّد هذا الدّليل على ضرورة توفّر العلامات الثلاث التّاليّة:

- قصور الوظائف الفكريّة كالتفكير وحلّ المشكلات والتخطيط والتجريد والحكم على الأشياء والتعلّم في المدرسة والتعلّم بالتجربة، ويؤكّده التقييم السّريري واختبارات الذكاء الفردية المقنّنة.

- قصور في الوظائف التكيّفيّة ما يؤدّي إلى فشل في الوصول إلى المعايير المعتادة للتنمية الاجتماعيّة والثقافيّة الّتي تسمح باكتساب الاستقلاليّة وتحمّل المسؤوليّة الاجتماعيّة. وبدون مساعدة طويلة المدى، فإنّ العجز التكيّفي يحدّ من القدرة على التكيّف في واحد أو أكثر من أنشطة الحياة اليوميّة مثل التواصل والمشاركة الاجتماعية والاستقلاليّة، وفي بيئات متنوعة مثل المنزل والمدرسة والعمل والمجتمع.

- بداية القصور في الوظائف الفكريّة وفي الوظائف التكيّفيّة خلال فترة النمو.[13]

ويعدّ الطفل المصاب بالقصور الذهني البسيط تحديدا طفلا كسولا، وقد يُنبذ بسبب كسله، والحال أنّه قد يعمل أكثر من الآخرين، وفي المقابل يشعر بالتّعب وعدم الفاعليّة ويعاني من تهكّــم الآخرين والعقوبات بسبب النتائج غير المناسبة للجهد المبذول ما يجعلها غير متوقّعة. وبين التعب النّاتج عن الإنهاك الذّهني الّذي يمكن أن يكون عامل ِاكتئاب، وبين الجّو العام: المدرسي والعائلي، يجد الطفل نفسه يدور في حلقة مفرغة، تؤدّي به إلى التقوقع والانطواء على نفسه والتّعب يصيبه بالاكتئاب ويمنعه من العمل؛ فهو دائم التّعب، لأنّه يعمل كثيرا؛ وهو يعمل كثيرا لأنّ عمله غير مجٍد.[14]

ويتسبّب القصور الذهني في ضعف قدرات المتعلّمين على التّعلّم، ولذلك هم بحاجة إلى برنامج إفراديّ أو خطّة تربويّة فرديّة أو منهاج فرديّ. ويتمّ تطوير هذا البرنامج بعد تشخيص صعوبات المتعلّم وتبيّن نقاط قوّته، غير أنّ المدرسة غير قادرة على توفير هذا البرنامج فيقع رفض القاصر ذهنيّا، أو تهميشه باعتبار أنّ مكانه الحقيقي هو مراكز العناية الخاصّة بالقاصرين ذهنيّا.

ومنذ بدايات البحث في هذا المجال، أظهرت التجارب أهميّة الفيديوات التفاعليّة الّتي تعتمد على المحاكاة وعلى البيئات الافتراضية في تنمية المهارات الحياتيّة للقاصرين ذهنيّا،[15] وتشمل هذه المهارات باعتبارها المحتوى التعليميّ الموجّه لهذه الفئة من الأطفال مهارة الاِستقلاليّة وتهمّ أساسا مهارات الحياة اليوميّة ومهارات العناية الذاتيّة، والمهارات الحركيّة بنوعيها العامّة والدّقيقة، والمهارات اللّغويّة، وتهمّ اللّغة الاِستقباليّة واللّغة التّعبيريّة، والمهارات التّعليميّة، وتشمل مهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة الرّياضيات، والمهارات الاِجتماعيّة، والمهارات المهنيّة، ومهارات السّلامة، والمهارات الاقتصاديّة.

وقد طوّرت وزارة التعليم الأمريكية في جامعة جورجيا بيئة تعليمية تفاعلية قائمة على المحاكاة بهدف تنمية هذه المهارات. وقد تمّ تطوير هذا المشروع على شكل فيديو وأقراص مضغوطة تفاعلية متعدّدة الوسائط تساعد القاصرين ذهنيّا على تعلم القراءة والكتابة ومهارات الحياة اليومية. ويواجه الأطفال ذوو القصور الذهني عمومًا عائقين رئيسيين أمام اكتساب مهارات جديدة وأمام تحقيق النجاح الوظيفي والأكاديمي وهما؛ الأوّل بساطة الاشتغال الذهني وبطؤه بما يعطّل العمليات الفكرية المتمثلة في التفكير والتخطيط ومعالجة المعلومات والتذكر، فيسبّب ضعف القدرة على التعلّم وهو العائق الثاني. ويمكن للبيئات الافتراضية أن تتيح للقاصرين ذهنيّا الفرصة للاستكشاف والتعامل والحصول على معلومات محدّدة إذا تم اختيار الواجهة الصحيحة وتصميمها بطريقة تراعي صعوباتهم،[16] ومن هنا تتأتّى مشروعيّة الاستمرار في البحث عن تصميم يستخدم التقنيات الناشئة من أجل مساعدة الأفراد ذوي القصور الذهني.[17]

ويعدّ الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR) نوعين ناشئين متشابهين من التكنولوجيا التي تستخدم الشاشات وسماعات الرأس وعصا التحكّم المحمولة وغيرها من الأجهزة المماثلة لإنشاء بيئة غامرة. ويمكن أن تتراوح أنظمة الواقع الافتراضي والواقع المعزّز من سماعات الرأس البسيطة المصنوعة من الورق المقوى والتي تستخدم الهاتف ليكون بمثابة شاشة، إلى سماعات الرأس المتقدمة المزوّدة بشاشات مخصّصة لكلّ عين، وسماعات إلغاء الضوضاء، وأجهزة التحكّم المدركة للحركة لإدارة التنقل في البيئة الافتراضية. وقد كانت تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز (VR/AR) واعدة في مجالات عديدة، لعلّ من أهمّها الإضافة الّتي قدّمتها لحالات القصور الذهني وذلك من خلال توفير بيئة تعليمية أكثر انغماسًا وجاذبية يمكنها مساعدة الأطفال المصابين بالقصور الذهني على التغلب على العوائق وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. ومن المزايا الأخرى لتقنية الواقع الافتراضي/الواقع المعزز في التعليم قدرتها على محاكاة سيناريوهات العالم الحقيقي، ما يسمح للطلاب بممارسة مهاراتهم وتطويرها في بيئة آمنة وخاضعة للرقابة. وهذا مهم بشكل خاص للأطفال القاصرين ذهنيا الذين قد يجدون صعوبة في الوصول إلى بيئات معينة، مثل المختبرات أو المساحات الخارجية. وباستخدام تقنية الواقع الافتراضي/الواقع المعزّز، يمكن للمعلمين إنشاء محاكاة افتراضية لهذه البيئات، فيوفر للقاصرين ذهنيا فرصة للاستكشاف والتعلم. ويمكن أيضًا استخدام تقنية الواقع المعزّز في التعليم من خلال إنشاء عالم افتراضي يمكن لهم اكتشافه باستخدام علامات اللمس والإشارات الصوتيّة. ويمكّن الجمع بين ردود الفعل اللمسيّة والسمعية، المتعلّمين من تطوير فهم أفضل للمفاهيم المكانية وتحسين مهاراتهم في التوجيه والتنقل. ويمكن أيضًا استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتدريس العلوم، من خلال استخدام المختبر الافتراضي، الّذي يمكّن المتعلّمين القاصرين ذهنيّا من إجراء التجارب واستكشاف المفاهيم العلميّة بطريقة قد تكون مستحيلة للمتعلّمين القاصرين ذهنيّا بسبب القيود المادية. تبدو إذن فوائد تكنولوجيا الواقع الافتراضي/الواقع المعزز في تعليم هذه الفئة واضحة، وقد يستكشف المعلّمون والباحثون طرقًا لدمج هذه التكنولوجيا في الفصل الدراسي، ذلك أنّ الاستمرار في اعتماد التكنولوجيا وتسهيل استعمالها، قد يساعد على تغيير الطريقة التي نعلم بها ذوي القصور الذهني بما يزوّدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق التعلّم. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بعض العراقيل، مثل تكلفة البنية التحتيّة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى تدريب متخصّص للمعلّمين.[18] وهو ما يشرّع للتساؤل عن مدى إمكانيّة تعميمها بما يحقّق الإنصاف التربوي أم أنّ تقنيات الذكاء الاصطناعي ستعمّق الفجوة بين المتعلّمين باعتبار مستوياتهم الماديّة؟ وعن مدى قدرة هذه الفئة من المتعلّمين الّذين لهم نسبة محدودة من الذكاء الإنساني على إتقان التعامل مع هذه التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؟ ثمّ هل أنّ القاصر ذهنيّا قادر على نقل المهارات التي تعلمها في العوالم الافتراضية إلى مواقف في العالم الواقعي؟

- طيف التوحّد

حدّدت الجمعيّة الأمريكيّة للطبّ النّفسي المحكّات التالية لتشخيص اِضطراب طيف التوحّد، وهي التّالية:

- قصور دائم في التواصل والتفاعلات الاجتماعيّة في سياقات مختلفة،

- الحاجة إلى الرتابة والنّمطيّة والتشبّث بروتين معيّن وعدم القدرة على تحمّل أيّ تغيير واللاّمبالاة بأيّ مثير حسيّ،

- ظهور العلامات منذ مراحل النموّ الأولى،

- تأثير ذو دلالة للأعراض في الأداء الاجتماعي أو المدرسي أو المهني أو أيّ مجال مهمّ آخر،

- لا يمكن تفسير هذه الاضطرابات بشكل أفضل من خلال الإعاقة الذهنية (اضطراب النمو الفكري) أو التأخر الشامل في النمو.[19]

وقد يتمكّن بعض أطفال طيف التوحّد من الاِندماج بأقسام عاديّة بالمؤسّسات التّربويّة، غير أنّ أغلبهم يلاقي رفضا بسبب وجود صورة نمطيّة للتّلميذ راسخة في أذهان المعلّمين،[20] وهذه الصورة تنحصر في نموذجين:

-نموذج التّلميذ الذكيّ، المجتهد، الذي لا يعاني من صعوبات، وهي صورة المتعلّم السّوي،

– نموذج التّلميذ الغبيّ، الكسول، الّذي يعاني من اضطرابات، ويعتبر غير سويّ. فهو، إذن، غير قادر على التعلّم في المدرسة العاديّة، والمعلّم غير معنيّ به. وتؤكّد الدّراسات أنّ علاقة المعلم بكلّ طفل يجب أن تكون فرديّة، ولكن فعليّا ينقسم التلاميذ إلى: “أطفال يحبّهم المعلّم” و”أطفال غير محبوبين” منه.[21]

وتدفعنا هذه الوضعية غير المنصفة إلى البحث عن طرق أخرى لتعليم هذه الفئة، ونتوقف أساسا عند نوع من أنواع التعلّم عن بعد وهو الميتافرس، وذلك لأنّه قد بدأ اعتماده في بعض الدّول المتقدّمة مثل الولايات المتّحدة الأمريكيّة لمساعدة أطفال طيف التوحّد على التعلّم؛ وقد انطلقت التجربة مع والدين لطفل مصاب بهذا الاضطراب، وجدا أنّ النظارات الّذي تستعمل لِوُلُوجِ العالم الثاني تستجيب لاحتياجاته فطوّرا برنامجا يهدف إلى مساعدته على التمرّن الذهني، وقد لاحظا تحسّنا ملموسا لقدرات طفلهم، ففكرا في إفادة المزيد من أطفال طيف التوحّد من خلال تكوين مركز لتطبيق هذا البرنامج العلاجي. ثمّ أُنشئت منصّة سُمّيت “فلوريو” Floreo وقد وقع تقييم النتائج الّتي حقّقها هذا البرنامج مع هذه الفئة من الأطفال، ورأى المراقبون أنّها توفّر إمكانات حقيقية لمساعدة الأطفال الذين يعانون من طيف التوحد.[22] وقد تسدّ هذه التجربة حاجة المربين والأولياء إلى طريقة جديدة فاعلة في تعليم هذا الطفل الذي يعزف عن الدّراسة بسبب الصعوبات الّتي يجدها في التعلّم.

ويتمّ التواصل الافتراضي في إطار الميتافرس بطريقة أيسر بفضل الاختفاء خلف الأفاتار، ويكيّفه المعلّم حسب حاجة الطّفل. ويتحقّق التفاعل بطريقة أمتع بفضل جمال العالم الافتراضي الّذي يلجه الطّفل بفضل النظارات الّتي تدمجه في عالم ثلاثيّ الأبعاد يتحسّس تفاصيله بفضل القفازات الذكيّة، وقد لا يشعر بـ”وجود فواصل بين العالم الإفتراضي والعالم الواقعي.

وقد يكون الميتافرس بمثابة لعبة تخفّي، هذه اللّعبة الّتي تدغدغ حبّ الاطلاع عند أيّ طفل. وتعدّ الألعاب أداة تحفيز هامّة للطّفل وطريقة ناجعة تجعل الطّفل يتعلّم بيسر وبطريقة غير مباشرة، “لأنّها ليست إلاّ تكرارا لتجارب معيّنة (..) كما أنّ ألعاب المهارة الذّهنيّة تتيح معرفة الحركات والمقارنات الماديّة.”[23] ويعتبر اللّعب “أداة علاجيّة نفسيّة للأطفال المشكلين أو المصابين باِضطرابات نفسيّة،”[24] ذلك أنّها تساعدهم على الاِسترخاء والخروج من حالة الاِنحباس والتثبيط الّتي يعيشونها. وقد يحقّق اللّعب هدفا آخر وهو تحفيز الطّفل وتطوير دافعيته للتعلّم، الّتي يفقدها بسبب ما يواجهه من صعوبات. ويذكر كامل أحمد سهير (1998) عن عماد الدّين اِسماعيل “أنّ اللّعب إنّما يُهيّئ للطّفل فرصة فريدة للتحرّر من الواقع المليء بالاِلتزامات والقيود والإحباط والقواعد والأوامر والنّواهي، إنّه باِختصار فرصة للطّفل كي يتصرّف بحريّة دون التقيّد بقوانين الواقع المادّي الاِجتماعي،”[25] وهذا ما يحتاجه طفل طيف التوحّد وهو أيضا ما يوفّره الميتافرس وذلك لأنّه يساعده على التعلّم دون الحاجة الى مهارة التفاعل الاجتماعي الّتي تعوزه، خاصّة أنّه لن يحتاج إلى مدرّس يلقّنه المعارف أو إلى مرافق يساعده على إنجاز الواجبات. ويعدّ يسر التواصل من خلال الفضاء الافتراضي المساهم الأوّل في نجاحه كأداة تعلّم، وقد تتطور استقلاليّة الطّفل في التعلّم من خلال استعمال طريقة التعلّم ما بعد تقليدي، ذلك أنّ أحد الجوانب الأكثر إثارة لتقنية الواقع الافتراضي/الواقع المعزّز في التعليم هو قدرتها على إنشاء بيئات تعليميّة شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمتعلّمين الذين يعانون من اضطرابات المعالجة الحسيّة مثل أطفال التوحد، حيث تسبّب الضوضاء العالية والأضواء الساطعة في الفصول الدراسية التقليدية القلق وتشتت الانتباه، وباستخدام تقنية الواقع الافتراضي/الواقع المعزّز، يمكن للمعلمين إنشاء فصول دراسيّة افتراضيّة مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجات كلّ متعلّم، ما يوفر بيئة هادئة وخالية ممّا يشتّت انتباهه فيتعزز التعلّم. وقد تستخدم هذه التقنية لتعليم المهارات الاجتماعية لهذه الفئة. وفي دراسة أجرتها جامعة تكساس، وجد الباحثون أن المتعلّمين الذين تلقوا تدريبًا على المهارات الاجتماعية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي أظهروا تحسنًا ملحوظًا في قدرتهم على التفاعل مع أقرانهم، مقارنة بأولئك الذين تلقوا تدريبًا على المهارات الاجتماعية التقليدية.[26]

نخلص إذن إلى أنّ الأطفال المصابين بطيف التوحد غالبًا ما يواجهون تحديات في التعامل مع التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي، والمهام المعرفية مثل فهم معاني الكلمات في السياق، والسيطرة على الانفعالات والتثبيط، ممّا يجعلهم غير مرنين في لغتهم وسلوكهم واشتغالهم الذهني. وقد تطوّرت على مر السنين، أدوات تعلّم مثل الروبوتات كما تمّ تصميم بيئات تعلم افتراضية لمساعدة هؤلاء الأطفال على بناء الروتين اليومي والمهارات الاجتماعية مثل أخذ الأدوار والتقليد واللعب. ويتطلب تصميم واجهات التعلم هذه اهتمامًا دقيقًا نظرًا لأن الواجهات البسيطة تلائم أكثر احتياجاتهم الفريدة؛ والأهمّ أنّها توفّر سهولة الاستخدام؛ المرتبطة بفهم تعليمات المهمّة، والتنقل خلالها، والتفاعل مع الأجهزة الافتراضية. وتؤكّد الأبحاث أنّ المصابين بطيف التوحد قادرين على نقل المهارات التي تعلموها في العوالم الافتراضية إلى مواقف في العالم الحقيقي،[27] وهو ما يجعلنا نخلص إلى أهميّة الإضافة الّتي يقدّمها الذكاء الاصطناعي في تعلّم الطّفل المتوحّد، لكن لا يمكننا أن نغفل عمّا للاستعمال المفرط للشاشات، كما هو معلوم، من تأثير سلبي في نموّ المهارات الاجتماعيّة للطّفل وقد يجعله يتصرّف كالآلة، وهو ما يدفعنا للتساؤل: هل نحن بصدد أنسنة الآلة أم مكننة الإنسان؟

- اضطرابات التعلّم:

تُشخّص هذه الاضطرابات من خلال العلامات التالية:

- صعوبات في تعلم واستخدام المهارات الأكاديمية. ويتمّ تشخيصها عند استمرار واحد على الأقل من الأعراض التالية لمدة 6 أشهر على الأقل، على الرغم من توفير التدابير اللاّزمة لتجاوز هذه الصعوبات:

- قراءة غير صحيحة للكلمات، مع بطء التهجئة وصعوبتها.

- صعوبة فهم معنى ما يقرأ.

- صعوبات إملائية؛ مثل إضافة أو حذف أو استبدال حروف العلة أو الحروف الساكنة..

- صعوبات في الإنتاج الكتابي؛ كبناء الفقرات بشكل سيئ أو التعبير عن الأفكار بشكل غير واضح..

- صعوبة التمكّن من معنى الأرقام أو البيانات الرقمية أو الحساب؛ من ذلك مثلا عدم القدرة على تمثّل الأرقام وترتيبها والعلاقات بينها..

- صعوبات الاستدلال الرياضي؛ مثل تعسّر تطبيق المفاهيم أو البيانات أو الأساليب الرياضية لحلّ المشكلات..

- المهارات الأكاديمية أو الجامعية المعطلة أقل بكثير من المستوى المتوقع للعمر الزمني للمتعلّم، وبطريقة من الممكن قياسها، ما يؤثر بشكل كبير في أداء المدرسة أو الجامعة أو الحياة المهنيّة أو أنشطة الحياة اليوميّة.

- تبدأ صعوبات التعلم أثناء الدّراسة ولكنّها قد لا تظهر بشكل كامل طالما أنّ الاختبارات المقدّمة لا تتجاوز القدرات المحدودة للمتعلّم.

- يجب ألاّ تكون هذه الاِضطرابات ناتجة عن قصور ذهني، أو قصور حسّي (بصري أو سمعي) أو عن اِضطراب عصبي، أو أيّ اضطرابات نفسيّة اجتماعيّة، أو عدم التمكّن من لغة التعلم، أو تلقّى المعلومة وفق مناهج بيداغوجيّة غير ملائمة.[28]

وتؤثر اضطرابات التعلم في المهارات الأكاديمية والاجتماعية، وللمعلّم دور في التفطّن إلى الأطفال الّذين يعانون من أحد هذه الاضطرابات، وعليه إثر تشخيص صعوبات الطّفل مراعاة الفروق بينه وبين بقيّة المتعلّمين، بما ساهم في تحفيز الدّافعيّة لديه فيساعده على التّعلّم، وذلك من خلال تطبيق البيداغوجيا الفارقيّة، وتمتيعه بمجموعة من الامتيازات مثل ثلث وقت إضافي والاِستعانة بمرافق أثناء الاِمتحانات. غير أنّ هذه الإجراءات لا تطبّق إلاّ بعد إثبات الحالة من قبل طبيب مختص. وغالبا لا يستفيد المتعلّم من هذه الامتيازات لأنّ ما يعوقه ليس مجرّد البط، بل أساسا انعدام تملّك الأدوات الضّروريّة للتمكّن من التّعلّم. وقد تتفاقم اضطرابات الطفل جرّاء شعوره بالتهميش الّذي قد ينتج عن الارتقاء الآلي في السنوات الأولى من التعلّم، إذ قد يتسبّب في تقليص حظوظه في تجاوز الصّعوبات ويُعدم إمكانيّة مواصلة مساره الدّراسي.

وتتسبّب عدم قدرة المعلّم على مساعدة الطّفل المضطرب تعليميّا في رفضه، ويمرّ هذا الرّفض بثلاث مراحل:[29]

- مرحلة الرّفض المعرفي: ذلك أنّ المعلّم لا يفهم مثلا لماذا لا يتعلّم الطّفل القراءة رغم ذكائه. ولِمَاذا لا يُجيد نسخ بعض الكلمات من السبّورة الّتي أمامه، أو الكتاب الموجود على طاولته، رغم أنّه يرى جيّدا. وكيف يُخطئ إذا كتب إملاءً رغم أنّه يسمع جيّدا.

- مرحلة الرّفض البيداغوجي: إذ يصعب على المعلّم إيجاد الطّريقة المناسبة لإيصال المعلومة لهذا الطّفل اللّغز الّذي لا يجد مشكلة في تكلّم اللّغة وفهمها، بينما تعتبر القراءة والكتابة مخاطرة.[30] ومن الضروريّ الإشارة إلى أنّ القراءة هي في الآن نفسه مجال تعلّم وأداة تعلّم. وتتلخّص حيرة المعلّم مع هذا التلميذ في السؤال التالي: كيف للطّفل أن يتعلّم وهو لا يمتلك أداة التعلّم؟

- مرحلة الرّفض العاطفي: وهي المرحلة الّتي يشعر أثناءها الطّفل أنّ المعلّم لا يحبّه، ممّا قد يسبّب له نقصا في الثقة بالنّفس.

اهتمّت الدّراسات الحديثة، في إطار بحثها عن حلول للأطفال ذوي الاضطرابات، بأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعلّم، وقد ركّز أغلبها على عسر القراءة، وحظي اضطراب الرياضيات بالمرتبة الثانيّة في الاهتمام، في حين لم يتمّ التطرّق إلى بقيّة الاضطرابات. وقد تبيّن أنّ 50٪ من الدّراسات ركّزت على الأطفال في سنّ المدرسة. وانتهت نتائجها إلى أنّه تمّ استخدام سبعة أنواع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم المتعلّمين من ذوي اضطرابات التعلّم بما في ذلك التعلم التكيفي “adaptive learning”، وتعبيرات الوجه “facial expression”، وروبوتات الدردشة/ المحادثة “chat robots”، ومساعدي الاتصال “communication assistants”، والتعلم المتقن “mastery learning”، والمعلمين الأذكياء “intelligent tutors”، والروبوتات التفاعلية “interactive robots”. وكان التعلّم التكيفي الأكثر استخداما. وقد أكّد تقييم هذه الاستخدامات قدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مساعدة هذه الفئة من الأطفال.[31]

وبيّنت أحدث الدّراسات أنّه نظرا لعجز أساليب التعلّم التقليديّة عن تلبية احتياجات المتعلّمين المتنوّعة، وفي محاولة لمساعدة هذه الفئة من المتعلّمين، تمّ إنشاء نظام ذكاء اصطناعي يعتمد على تقنيةFuzzy ، وتؤكد النتائج أهميته في التخفيف من الأثر السلبي لصعوبات التعلم على الأداء الأكاديمي.[32]

وتؤكّد أحدث الدّراسات أنّ التعليم الشخصي قد أصبح ضرورة لتلبية الاحتياجات التعليمية الفريدة لكل متعلّم. ولتحقيق ذلك، ظهرت تقنية إدماج واجهات الدماغ والحاسوب (BCIs) مع الذكاء الاصطناعي (AI) كحلّ واعد؛ إذ يتيح عددًا لا يحصى من الإمكانيات لإنشاء تجارب تعليميّة فرديّة، توفّر إمكانية تصميم التعليم ليناسب الأنماط المعرفية المختلفة ويدعّم الاحتياجات الخاصة والتعليم المتنوع بالإضافة إلى تعزيز التفكير النقدي وقدرات حلّ المشكلات. وقد صمّم جهاز “AttentivU” خصيصا لتعزيز العمليّة التعليميّة من خلال مراقبة الإشارات العصبيّة والفسيولوجية للمتعلمين، فيستشعر نشاط الدّماغ بالإضافة إلى حركات العين، وإذا اكتشف علامات تضاؤل الاهتمام، فيمكنه تعديل نسق عرض المحتوى التعليمي ديناميكيًا، وإبطاء محاضرة الفيديو للسّماح للمتعلم بمعالجة المعلومات بوتيرة أكثر راحة، ويوفّر هذا الجهاز إمكانية تصميم التعليم ليناسب الأنماط المعرفيّة الفرديّة ويدعم الاحتياجات الخاصّة علاوة على ذلك، يمكن أن يقترح مواد أو تمارين تكميليّة مصمّمة خصيصًا بطريقة تناسب مستوى المتعلّم، ما يؤدي بشكل فعال إلى تحقيق التغذية الراجعة “feedback”. أمّا “Focus” فيراقب مشاركة الطفل ويعمل على تعزيز انتباهه أثناء مهام القراءة. ويتضمن برنامج ” “Let’s Learnمزيجًا جذابًا من القراءة مع محتوى محفز بصريًا من موقع يوتيوب.[33]

تعدّ هذه التقنيات إضافة حقيقيّة في مجال اضطرابات التعلّم تجعلنا نتوقّع أن تحدث تطوّرات هامّة في طرق تعليم هذه الفئة من الأطفال، وهي فئة لا يستهان بها ثمّ أنّها في تزايد مطّرد كما سبق وأشرنا، غير أنّ الحذر يبقى ضروريّ ممّا يمكن أن تسبّبه هذه التقنيات من أثر سلبي، ولن يختفي الخوف من الوجه الآخر للعملة إلاّ بعد مرور سنوات على هذه التجربة.

الخاتمة

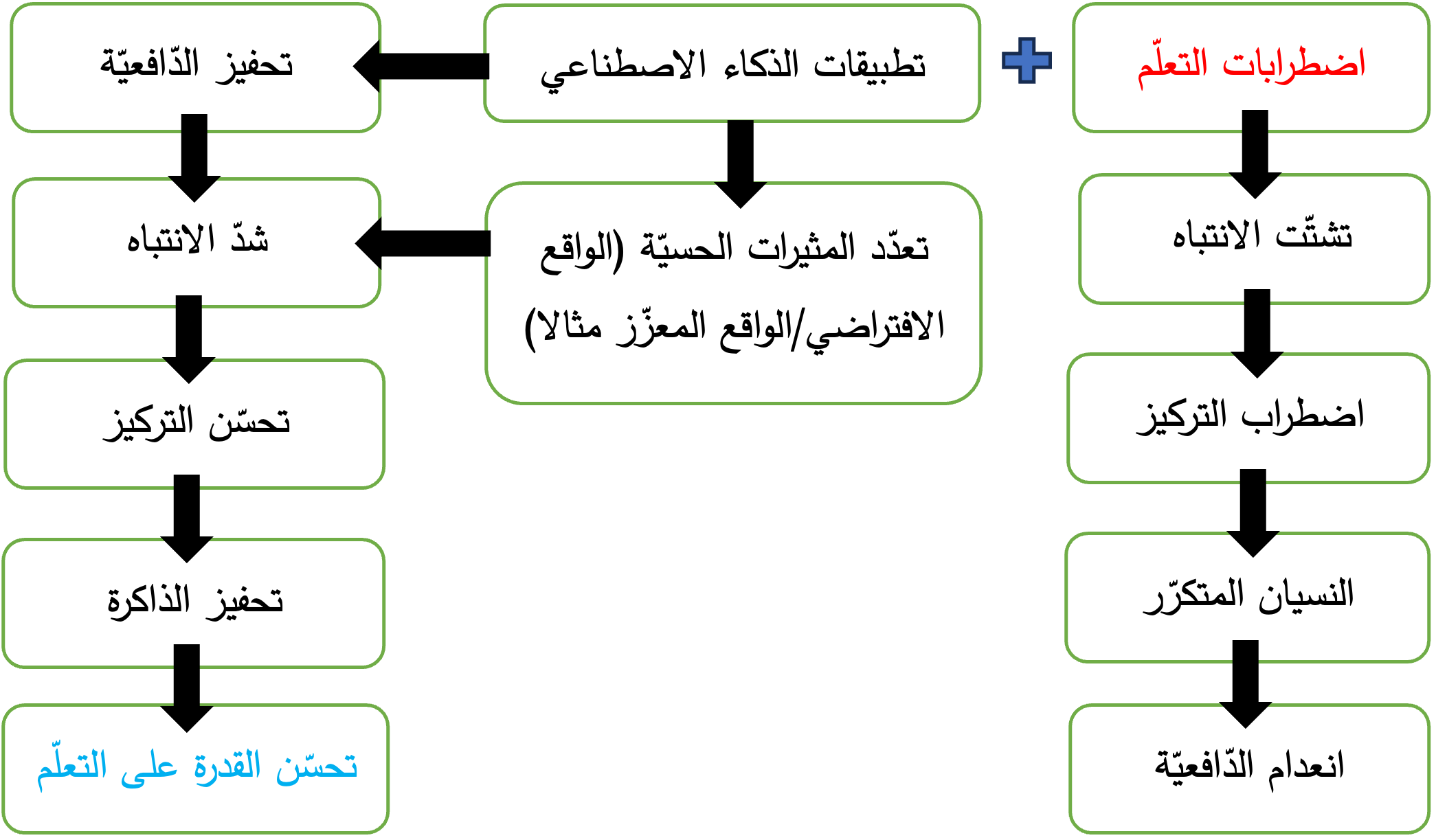

خلصنا من هذه الدّراسة إلى أنّه رغم اِختلاف هذه الاِضطرابات فإنّها تسبّب بدرجات متفاوتة الصعوبات التّاليّة:

- انعدام الدّافعيّة وفقدان الرّغبة في التعلّم،

- تشتّت الانتباه واضطراب التركيز،

- عدم القدرة على اتّباع نسق التعلّم الّذي يتّبعه أغلب الأطفال، بسبب الصعوبات الّتي يجدها المتعلّم عند الاستيعاب والقراءة والكتابة خاصّة،

- النسيان المتكرّر،

- الحاجة الدائمة إلى مرافق سواء للتحفيز أو المساعدة بما يسبّب عدم القدرة على التعلّم باستقلاليّة.

وهي صعوبات لم تتمكّن المدرسة من مساعدة الأطفال على تجاوزها، فتقلّصت رغبتهم في التعلّم وانخفض مستوى الدافعيّة لديهم ما عطّل اكتسابهم للمعرفة وعاق تعلّمهم، في المقابل قد يتمكّن الذكاء الاصطناعي الّذي تجاوز نموذج التعليم الواحد الّذي يناسب جميع المتعلّمين،[34] من تحفيز الطّفل بما يجعله قادرا على التغلّب على ما يعوق تعلّمه، وذلك بفضل التطبيقات الذكيّة الّتي صارت تعمل على تصميم وضعيات إفراديّة تراعي نسق تعلّم كلّ طفل على حدة وتعالج صعوباته ما يجعله يستعيد ثقته بقدرته على التعلّم ويتفطّن إلى نقاط قوّته فيستغلّها ويتجاوز نقاط ضعفه فيتمكّن من اكتساب المعرفة وينجح في تخزينها في الذاكرة والاحتفاظ بها لاستعادتها متى شاء، وهو ما يفسّر إشارة 93% من المعلمين إلى أنّ المتعلّمين متحمّسون لاستخدام الواقع الافتراضي في التعلم.[35]

ويراهن استعمال الذكاء الاصطناعي في التعليم على تحقيق جملة من الأهداف من أهمّها الإنصاف التربوي الّذي يعدّ من أهمّ أهداف برنامج التنمية المستدامة لسنة 2030، وتحديدا الهدف الرّابع، ولذلك لا بدّ أن تتوفّر كلّ هذه الفوائد لكلّ المتعلّمين بشكل متساو بل منصف من خلال الاستخدام العادل للذكاء الاصطناعي لتعزيز التعلّم لجميع المتعلّمين مثلما دعا إلى ذلك العديد من الباحثين،[36] ومن الضروريّ أنّ يقنّن هذا الاستعمال لأنّنا إذا واصلنا التقدّم بشكل أعمى، فينبغي أن نتوقّع زيادة في عدم المساواة تحديدا بالنّسبة إلى الفئات المحرومة من النّاحية التكنولوجيّة. [37]

ويشرّع عدم وضوح طرق تفعيل التعلّم اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمجموعة من التساؤلات الّتي تخفي وراءها حلولا إجرائيّة لمجموعة لا بأس بها من الأطفال الّذين يعانون من اضطرابات التعلّم، وهي:

هل سنستغني في هذا التعليم عن الكتابة والقراءة، وسيعتمد التعليم على المشاهدة والتواصل اللّفظي بما يحفّز الطفل المضطرب تعليميّا ويجعله قادرا على اتّباع نسق تعلّم أغلب الأطفال؟ وكيف سنتمكّن من تقييم مكتسبات المتعلّمين؟ بمعنى هل سنكتفي بالتقييم الشفاهي الّذي سينصف الأطفال الّذين أعاقهم تعلّم القراءة والكتابة عن التحصيل المعرفي أثناء الدّرس، وعطّل تقييم مكتسباتهم؟

ويُمكن تمثيل الفائدة الناتجة عن اعتماد تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي عند تدريس الأطفال ذوي الاضطرابات في هذا الرّسم البياني:

إنّ الأثر الإيجابي لاستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال ذوي الاضطرابات، يدفعنا إلى التأكيد على أهميّة الاستفادة من الإضافة الّتي تقدّمها في مجال التعلّم والمتمثّلة أساسا في قدرة هذه التقنيات على تحفيز الأطفال على التعلّم، وشدّ انتباههم من خلال تعدّد المثيرات الحسيّة وإقدارهم على الاستيعاب بطريقة أيسر بفضل التقديم المتزامن للمثير البصري والمثير السّمعي، ما يحسّن اشتغال الذاكرة ويضمن التذكّر فيتحقّق التعلّم بيسر ثمّ تعليم الأطفال بطريقة إفراديّة ومساعدتهم على التعلّم الذاتي. ويمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم أدوار المعلمين من خلال توفير فرص التعلم الشخصية على نطاق واسع، مثل أنظمة التدريس الذكية قيد التطوير حاليًا في الهند.[38] ويحتاج المعلّمون إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحديد احتياجات المتعلّمين الفريدة والاستراتيجيات اللازمة لتلبيتها، ووقايتهم من احتمال إصابتهم بالاكتئاب،[39] الّذي قد ينتج عن الإحساس بالتهميش بسبب عدم القدرة على اتّباع نسق تعلّم بقيّة الأطفال في نفس القسم.

هكذا وفّر الذكاء الاصطناعي، فرصا حقيقيّة للأطفال ذوي الاضطرابات على اختلافها وتنوّعها. وهو ما أكّدته المديرة العامّة المساعدة للتعليم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في تقديمها لكتيب “الذكاء الاصطناعي والتعليم، إرشادات لواضعي السياسات” في قولها: “يمتلك الذكاء الاصطناعي (AI) القدرة على التصدي لبعض من أكبر التحديات في التعليم اليوم. وكذلك ابتكار ممارسات جديدة في التدريس والتعلّم، وفي نهاية المطاف تسريع التقدّم نحو الهدف الرّابع من أهداف التنمية المستدامة.”[40]

ومع ذلك فإنّ هذه التجربة التي لا رجوع على أعقابها مهما كانت تداعياتها تدعو إلى طرح هذا السؤال: هل ستجعلنا تقنيات الذكاء الاصطناعي نستغني عن المعلّم الإنسان؟ وبشكل أدق هل أنّ استعمال “شات جي بي تي” يغنينا عن المربي أو المعلّم بعد الاستغناء عن المكان الماديّ للتعلّم عند استعمال “الميتافرس”؟

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربيّة:

- برنار فوازو. نموّ الذكاء عند الأطفال، ترجمة محمّد منير العمر (القاهرة: النهضة المصريّة، 1976).

- فانقشان مياو، وآخرون، الذكاء الاصطناعي والتعليم، إرشادات لواضعي السياسات، ترجمة محمّد حامد إسماعيل صدقي (فرنسا: منظمة الأمم المتحدّة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، 2021).

- كامل أحمد سهير. سيكولوجيّة نموّ الطّفل: دراسات نظريّة وتطبيقات علميّة. (الإسكندرية: مركز الإسكندريّة للكتاب، 1998).

- الهنداوي علي الفالح. سيكولوجيّة الللّعب. (الأردن: دار حنين للنّشر والتوزيع، 2003).

المراجع باللغات الأجنبيّة:

- AL MAZROUEI, N. .(2024)Neuro-Synchronized AI Learning Systems: The Future of Personalized Education. https://trendsresearch.org/research.php?id=1072&title=Neuro-Synchronized_AI_Learning_Systems:_The_Future_of_Personalized_Education

- (2022). Diagnostic and statical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association.

- BRADDOCK, D., & all. (2004). Emerging technologies and cognitive disability. Journal of Special Education Technology, 19(4).

- BRESSANE, A., & al. (2024). Understanding the role of study strategies and learning disabilities on student academic performance to enhance educational approaches: A proposal using artificial intelligence. In Computers and Education: Artificial Intelligence.

- California Association Of Health and Education Linked Professions JPA (CAHELP). (2023). Virtual and Augmented Reality : Revolutionizing Education for Students with Disabilities. https://www.cahelp.org/cahelpenews/v_r_and_a_r_in_special_education

- CARREON A. & all. (2022). A review of virtual reality intervention research for students with disabilities in K–12 settings. J. Journal of Special Education Technology. Vol. 37(1), pp 82-99.

- CURONICA, C., & all. (2006). Des difficultés scolaires aux ressources de l’école : un modèle de consultation systématique pour psychologues et enseignants. Bruxelles : De Boeck & Larcier s.a.

- CORRIGAN, N., & all. (2023). Immersive virtual reality for improving cognitive deficits in children with ADHD : a systematic review and meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9938513/

- FARAONE, S. V., & all. (2021). The world federation of ADHD international consensus statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 128.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014976342100049X

- GARDNER, H. (1996). L’intelligence et l’école : La pensée de l’enfant et les visées de l’enseignement. Paris : Retz.

- GEROLAMI, M. N. (2004). L’enfant précoce et sa souffrance : enquête sur la « souffrance psychologique » des enfants intellectuellement précoces en milieu scolaire. Paris : Creaxion.

- JEBRAEIL, F. (2019). Virtual Reality Support for Joint Attention Using the Floreo Joint Attention Module : Usability and Feasibility Pilot Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6792024/

- JEFFS, T. L. (2010). Virtual Reality and Special Needs. In themes in science and technology education, Special Issue.

- LANGONE & all. (2003). The Future of Computer-Based Interactive Technology for Teaching Individuals with Moderate to Severe Disabilities : Issues Relating to Research and Practice. Journal of special education technology, 18(1).

- LORIN, C., DEMACHY, P. (1990). La psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Toulouse : Privat.

- MELY, J. (2018). Chinese School Uses Facial Recognition Technology to Make Students Pay Attention. https://interestingengineering.com/culture/chinese-school-uses-facial-recognition-technology-to-make-students-pay-attention

- PANJWANI-CHARANI, S. & ZHAI, X. (2023). AI for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review. In ZHAI, X. & KRAJCIK, J. (Eds.), Uses of Artificial Intelligence in STEM Education. UK: Oxford University Press, chap21.

- RAHMAN, M. M. (2023). AI for ADHD : Opportunities and Challenges. Journal of Attention Disorder, 27 (8), p797. SAGE Publications.

- SAMOILI, S., & all. (2020). AI watch defining artificial intelligence towards an operational definition and taxonomy of artificial intelligence. Joint Research Centre (JRC).

- SAUVAGEOT, B. (2004). Vive la dyslexie : pour que l’apprentissage de l’écrit ne soit plus une punition. Paris : J’ai lu.

- SMITH, M. L., NEUPANE, S. (2018). Artificial intelligence and human development. Canada : International Development Research Centre, https://www.idrc.ca/en/stories/artificial-intelligence-and-human-development

- TAENG, W., & all. (2022). Effectiveness of Virtual Reality on Attention Training for Elementary School Students. https://doi.org/10.3390/systems10040104

- TOMATIS, A. (1994). Éducation et dyslexie. Paris : ESF.

- UNESCO. (2020). Global Éducation Monitoring Report. https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346

- WINTHROP, R., & MCGIVNEY, E. (2017). Can We Leapfrog? The Potential of Education Innovations to Rapidly Accelerate Progress. Center for Universal Education at Brookings.

- ZHAI, X., & NEHM, R. (2023). AI and formative assessment: The train has left the station. Journal of Research in Science Teaching, 60(6), 1390-1398. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21885

[1] UNESCO. (2020). Global Éducation Monitoring Report. https://ar.unesco.org/gem-report/node/1346

[2] LORIN, C. & DEMACHY, P. (1990). La psychologie de l’enfant et de l’adolescent. Toulouse: Privat, p74.

[3] PANJWANI-CHARANI, S. & ZHAI, X. (2023). AI for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review. In ZHAI, X. & KRAJCIK, J. (Eds.), Uses of Artificial Intelligence in STEM Education. UK: Oxford University Press, chap 21, p2.

[4] SAMOILI, S., & all. (2020). AI watch defining artificial intelligence towards an operational definition and taxonomy of artificial intelligence. Joint Research Centre (JRC), p86.

[5] ستيفانيا جيانيني، الذكاء الاصطناعي والتعليم: الوعد والآثار المترتبة، في: فانقشان مياو، وآخرون. الذكاء الاصطناعي والتعليم، إرشادات لواضعي السياسات، ترجمة محمّد حامد إسماعيل صدقي (فرنسا: منظمة الأمم المتحدّة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، 2021)، ص3.

[6] APA. (2022). Diagnostic and statical manual of mental disorders. DSM-5-TR. Washington, DC : American Psychiatric Association, p68-69.

[7] FARAONE, S. V., & all. (2021). The world federation of ADHD international consensus statement: 208 evidence-based conclusions about the disorder. in Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 128. p806.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014976342100049X

[8] RAHMAN, M. M. (2023). AI for ADHD : Opportunities and Challenges. Journal of Attention Disorder, 27 (8), p797. SAGE Publications.

[9] TAENG, W., & all. (2022). Effectiveness of Virtual Reality on Attention Training for Elementary School Students. p1. https://doi.org/10.3390/systems10040104

[10] CORRIGAN, N., & all. (2023). Immersive virtual reality for improving cognitive deficits in children with ADHD : a systematic review and meta-analysis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9938513/

[11] MELY, J. (2018). Chinese School Uses Facial Recognition Technology to Make Students Pay Attention. https://interestingengineering.com/culture/chinese-school-uses-facial-recognition-technology-to-make-students-pay-attention

[12] فانقشان مياو، وآخرون، الذكاء الاصطناعي والتعليم، إرشادات لواضعي السياسات، مرجع سابق، ص18.

[13] APA. Diagnostic and statical manual of mental disorders, ibid, p38.

[14] SAUVAGEOT, B. (2004). Vive la dyslexie : pour que l’apprentissage de l’écrit ne soit plus une punition. Paris : J’ai lu, p39.

[15] LANGONE & all. (2003). The Future of Computer-Based Interactive Technology for Teaching Individuals with Moderate to Severe Disabilities : Issues Relating to Research and Practice. Journal of special education technology, 18(1), p5.

[16] JEFFS, T. L. (2010). Virtual Reality and Special Needs. In themes in science and technology education, Special Issue, p258.

[17] BRADDOCK, D., & all. (2004). Emerging technologies and cognitive disability. Journal of Special Education Technology, 19(4), p49.

[18] California Association Of Health and Education Linked Professions JPA (CAHELP). (2023). Virtual and Augmented Reality : Revolutionizing Education for Students with Disabilities. https://www.cahelp.org/cahelpenews/v_r_and_a_r_in_special_education

[19] APA. Diagnostic and statical manual of mental disorders, ibid, p56-57.

[20] CURONICA, C., & all. (2006). Des difficultés scolaires aux ressources de l’école : un modèle de consultation systématique pour psychologues et enseignants. Bruxelles : De Boeck & Larcier s.a, p153.

[21] TOMATIS, A. (1994). Éducation et dyslexie. Paris : ESF, p37.

[22] JEBRAEIL, F. (2019). Virtual Reality Support for Joint Attention Using the Floreo Joint Attention Module : Usability and Feasibility Pilot Study.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6792024/

[23] برنار فوازو. نموّ الذكاء عند الأطفال، ترجمة محمّد منير العمر (القاهرة: النهضة المصريّة، 1976)، ص ص82-83.

[24] الهنداوي علي الفالح. سيكولوجيّة اللعب. (الأردن: دار حنين للنّشر والتوزيع، 2003). ص98.

[25] كامل أحمد سهير. سيكولوجيّة نموّ الطّفل: دراسات نظريّة وتطبيقات علميّة. (الإسكندرية: مركز الإسكندريّة للكتاب، 1998). ص83.

[26] CAHELP. Virtual and Augmented Reality : Revolutionizing Education for Students with Disabilities, ibid.

[27] JEFFS, T. L. Virtual Reality and Special Needs, ibid, p259.

[28] APA. Diagnostic and statical manual of mental disorders, ibid, p76-77.

[29] GEROLAMI, M. N. (2004). L’enfant précoce et sa souffrance : enquête sur la «souffrance psychologique» des enfants intellectuellement précoces en milieu scolaire. Paris : Creaxion, p26-29.

[30] GARDNER, H. (1996). L’intelligence et l’école : La pensée de l’enfant et les visées de l’enseignement. Paris : Retz, p18.

[31] PANJWANI-CHARANI, S. & ZHAI, X. AI for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review, ibid, p3.

[32] BRESSANE, A., & al. (2024). Understanding the role of study strategies and learning disabilities on student academic performance to enhance educational approaches: A proposal using artificial intelligence. In Computers and Education: Artificial Intelligence, p1.

[33] AL MAZROUEI, N. .(2024)Neuro-Synchronized AI Learning Systems: The Future of Personalized Education. https://trendsresearch.org/research.php?id=1072&title=Neuro-Synchronized_AI_Learning_Systems:_The_Future_of_Personalized_Education

[34] SMITH, M. L., NEUPANE, S. (2018). Artificial intelligence and human development. Canada : International Development Research Centre. https://www.idrc.ca/en/stories/artificial-intelligence-and-human-development.

[35] CARREON A. & all. (2022). A review of virtual reality intervention research for students with disabilities in K–12 settings. J. Journal of Special Education Technology. Vol. 37(1), pp 82-99, p83.

[36] ZHAI, X., & NEHM, R. (2023). AI and formative assessment: The train has left the station.

Journal of Research in Science Teaching, 60(6), 1390-1398. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tea.21885

[37] SMITH, M. L., NEUPANE, S. Artificial Intelligence and Human Developement.

[38] Ibid.

[39] PANJWANI-CHARANI, S. & ZHAI, X. AI for Students with Learning Disabilities: A Systematic Review, ibid, p1.

[40] ستيفانيا جيانيني، الذكاء الاصطناعي والتعليم: الوعد والآثار المترتبة، مرجع سابق، ص3.