يُعَدُّ تحويل المعرفة إلى منتجات -عبر البحث والتطوير والتدريب- هو تحويل للمعرفة إلى ثروة، ويُقصد بذلك إنتاج المعرفة وتسويقها بصورة تصبح معها مصدرًا اقتصاديًّا رئيسيًّا. وهي فكرة محورية يقوم عليها اقتصاد المعرفة الذي يركز على المعلومات وصناعات الدماغ البشري، بدلًا من المواد الأولية والمعدات التي يركز عليها الاقتصاد الصناعي التقليدي، ولمَّا كانت المعرفة لا تتجسد إلا باللغة، فإن الاستثمار فيها يُسهم في بناء صرح الاقتصاد الجديد.

ويُقصد بالاستثمار في اللغة أن توُظّف اللغة في زيادة الإنتاج وتحقيق العائدات والأرباح، وهو أمرٌ لا يختلف عن الاستثمار في رؤوس الأموال. فعلى الرغم من اختلاف طبيعتهما فإن كُلًّا منهما أداة من أدوات الاستثمار، ومورد من الموارد الاقتصادية التي يمكن من خلالها تحقيق الأرباح، وخاصة في ظل حوسبة اللغة، التي تزداد تطورًا يومًا بعد يوم؛ ما يجعلها سلعة مربحة ومنتَجًا مستقبليًّا في عالم المعلومات والاقتصاد المعرفي، ويجعلُ النظرَ في الاستثمار فيها شأنًا يستحق الاهتمام.

في ضوء ما سبق تستعرض هذه الدراسة -ضمن ستة محاور- العلاقة بين اللغة والاقتصاد، ودور اللغة في بناء الاقتصاد المعرفي، وما وصل إليه سوق الخدمات اللغوية، واقتصاديات تعليم اللغات، ثم تناقش أهمية الاستثمار في اللغات الوطنية بوجه عام، واللغة العربية بوجه خاص.

أولًا: اللغة والاقتصاد:

يُجمع علماء الاقتصاد على أن اللغة بالنسبة للاقتصاد والسوق تُعَدُّ مسألة محورية، وتنشأ هذه الأهمية الكبيرة من كون النشاط الاقتصادي يعتمد على الاتصال بدرجة كبيرة جدًّا، وأن العناصر الأساسية للاتصال الاقتصادي عناصر لغوية[1].

وقد تنبّه الباحثون منذ زمن بعيد إلى العلاقة بين اللغة والاقتصاد، فوصفها جون لوك في كتابه (مقال في التفاهم الإنساني) Essay Concerning Human Understanding نحو نهاية القرن السابع عشر بأنها “القاسم المشترك للتجارة والاتصال”، أمّا الفيلسوف الألماني يوهان جورج هامان فيقول: “النقود واللغة موضوعان يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجريد توازي عمومية استعمالهما، وهما مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل أقوى مما هو متصور، فثروة المعرفة الإنسانية كلها تقوم على تبادل الكلمات”.

ومنذ نشر فلوريان كولماس كتابه “الاقتصاد واللغة”، منذ نحو ربع قرن، باتت نظرته إلى العلاقة بين اللغة والاقتصاد مرتكزًا للباحثين الذين تناولوا هذا الموضوع فيما بعد، وشاع أسلوبه في الربط بين هذين الحقلين على نطاق واسع في معظم البحوث التي اهتمت بدراسة القيمة الاقتصادية للغة؛ فالرصيد اللغوي والثروة اللغوية ليسا تعبيرين مجازيين لديه؛ لأنه يرى أن الكلمات تُسَكُّ كما تُسَكُّ العملات، وتظل متداولة ما دامت سارية المفعول؛ فهي-أي الكلمات- عملة التفكير، ونحن نمتلك منها أرصدة سائلة، بقدر ما نمتلك ناصية لغة معينة، ولفت كولماس الانتباه إلى أن “الكمبيالة” أو سند الصرف ذو طبيعة لغوية، وأن التعبيرات والكلمات ليست بقيمة واحدة؛ فمنها التافه عديم الفائدة ومنها القيّم المفيد؛ أي أن هناك كلمات ذات قيمة عظمى وأخرى ذات قيمة دنيا، وهي تخرج من فم المتكلم تمامًا مثلما تصدر من الخزانة كل أنواع العملات، الذهبية والفضية والنحاسية. وكما أن الكلمات لا تستمد معانيها من طبيعتها المادية بوصفها سلسلة من الأصوات، ولكنها تستمدها من الأغراض التي تؤديها في نقل المضمون غير المادي، فإن قيمة النقود كذلك لا تقوم على تجسُّدها المادي، بل على الوظيفة التي تؤديها، بوصفها وسيلة عامة لتبادل السلع[2].

ويرى الباحثون[3] أن للغة دوريْن من الناحية الاقتصادية؛ الدور الأول يتمثل في كونها أداة في الاقتصاد وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدور الثاني هو أن تتحول بنفسها إلى صناعة وسلعة. وبشيء من التفصيل؛ فإن اللغة هي أداة نقل المعرفة والخبرة بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وهي وسيلة التواصل بين أجزاء منظومة العلم والتكنولوجيا، فهي من هذه الناحية كالمال الذي يؤدي وظيفة تبادل السلع من وجهة النظر الاقتصادية، وإتقان القوى العاملة للغة العلمية والتكنولوجية يحقق انتقال المعرفة من منابعها إلى المجتمع. والعمل المنتِج في المكتب والمصنع يحتاج إلى لغة علمية حية، وهذا في النهاية يؤدي إلى زيادة الدخل القومي.

أمّا الدور الثاني المتعلق بتحويل اللغة إلى صناعة وسلعة فيعتمد على دور الصناعات الثقافية في الاقتصاد، وقد ازدادت أهميتها في عملية التنمية، من حيث إنها تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتؤدي إلى تنويع في مصادر الدخل القومي. وتأتي صناعة البرمجيات في موقع متقدم جدًّا على سلم هذه الصناعات في العصر الحاضر، كبرمجيات الترجمة الآلية، وعمليات البحث والفهرسة والتصنيف الآلية. ومن ثَمّ، فإن سوق اللغة التقليدية -المتمثلة في التعليم، وخصوصًا تعليمها بوصفها لغة ثانية لغير الناطقين- تظل بوابةً اقتصاديةً مفتوحةً على مصراعيها.

وفي نطاق تحويل اللغة إلى سلعة نجد أمثلة كثيرة تُبرز اعتناء الدول المتقدمة بتصدير لغاتها الوطنية. صحيحٌ أن هذا التصدير يكون مُكلفًا في البداية، لكنَّ أهدافه السياسية والاقتصادية تستحق العناء في نظر رجال السياسة والاقتصاد؛ فعلى سبيل المثال، تُنفق فرنسا على نشر الفرنسية بسخاء منذ عقود، ففي عام 1977 قُدّرت النفقات الحكومية على الشؤون اللغوية بما بين 52 و30 بليون فرنك، أُنفقت على تشغيل 1200 مكتب للتحالف الفرنسي في أكثر من مئة بلد، إضافة إلى المجلس الأعلى للفرانكفونية الذي أنشأه الرئيس ميتران عام 1984، وبعض المؤسسات الأخرى مثل مكتب اللغة الفرنسية الذي أنشئ في عام 1937، ولجنة دراسة المصطلحات الفنية الفرنسية التي شُكِّلَتْ في عام 1954. وقد ظهرت الدوافع السياسية والاقتصادية لهذا الإنفاق أكثر من مرة؛ ففي عام 1985 أعلن ج.ب شفنمان وزير التربية الوطنية الفرنسي أن “الاحتكار الأنجلو-أمريكي هو بمنزلة إفقار ثقافي غير مقبول”، وأن سياسة تنويع تدريس اللغة الأجنبية هي “مكون أساسي للقوة الاقتصادية الضاربة لفرنسا”، ولم يكن وزير التجارة الخارجية أقل صراحة حين حدد “بيع” اللغة الفرنسية بوصفه إحدى أولوياته[4].

وتستمر الجهود الرامية إلى دعم الفرنسية وما ينتج عنها من نمو في الاقتصاد، فقد جاء في بيان لموقع وزارة الخارجية الفرنسية بعنوان: “التعليم الفرنسي في الخارج” أن شبكة التعليم الفرنسي في الخارج في العام الدراسي 2022-2023 بلغت 580 مؤسسة مؤهلة من وزارة التربية الوطنية والشباب، وهي تسجّل حضورها في 139 بلدًا من بلدان العالم، وتسهم في تعزيز قدرة فرنسا على الاستقطاب في المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية. جديرٌ بالذكر أن هناك دراسة أجرتها منظمة Campuse France المعنيّة باستقبال طلبات الدراسة في فرنسا، وشملت هذه الدراسة 10 آلاف طالب أجنبي، بهدف تقييم الأثر الاقتصادي لوجود الطلبة الأجانب بفرنسا. وقد خَلُصَتْ الدراسة إلى أن إسهام هذه الفئة في الاقتصاد الفرنسي بلغ 1.35 مليار يورو[5].

ثانيًا: اقتصاد المعرفة ومحورية اللغة:

في عصر باتت فيه المعلومات موردًا أساسيًّا من الموارد الاقتصادية، بدأ النمو الاقتصادي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالتقدم التقني، واتجه الاقتصاد العالمي اتجاهًا جديدًا يختلف عن الاقتصاد التقليدي نحو اقتصاد مبني على المعرفة، ويُعرّفه محمد مراياتي بأنه “الاقتصاد الذي تسهم فيه عملية توليد المعرفة واستثمارها بصورة كبيرة في النمو الاقتصادي وفي تكوين الثروة، وتمثل تقنية المعلومات أداته الرئيسية، ويكون فيه رأس المال البشري النواة، من خلال قدرة الإنسان على الابتكار والإبداع وتوليد أفكار جديدة واستثمارها. واقتصاد المعرفة هو جزء من الاقتصاد القائم على المعرفة[6]، وتمثل المعرفة السلعة أو الخدمة المتداولة فيه، وتلعب اللغة فيه دورًا محوريًّا”[7]، فالمعرفة وعاؤها اللغة، ولا معرفة من دون لغة، وانطلاقًا من أن اللغة مخزون متجدد غير قابل للنفاد، فإن الاستثمار فيها يُعَدُّ عملًا تنمويًّا حقيقيًّا، ذا طابع وطني وإنساني، وهو يقع في صلب اهتمامات الدول المتحضرة؛ وخاصة في ظل تعاظم دور الصناعات الثقافية والإبداعية، ولُبُّها في عصرنا الحاضر صناعةُ المحتوى الرقمي.

ويُظهر الشكل أدناه الدور المحوري للغة العلمية والتكنولوجية للقوى العاملة، الذي تلتقي عنده جميع أجزاء منظومة العلم والتكنولوجيا، إذ إن البحث أداته اللغة، والتسويق والإنتاج والخدمات وسيلتها اللغة، إلى آخر ما هنالك.

المصدر: اللغة والتنمية المستدامة، محمد مراياتي ص56

إن القوى العاملة المؤهلة في اقتصاد المعرفة هي محرك التنمية الاقتصادية، لذا فإن امتلاكها للغة العلوم والتكنولوجيا، والاهتمام بترجمة العلوم، وتمكين الفرد العامل منها عبر تنمية بشرية مخطط لها ومستدامة هو خطوة رئيسية على طريق النمو الاقتصادي المفضي إلى توليد فرص العمل وتنويع النشاطات الاقتصادية وزيادة دخل الفرد، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

لقد ارتبط اقتصاد المعرفة بتطور نظم المعلومات وتحليل البيانات الضخمة التي أصبحت أداة الخبراء والباحثين الرئيسية لدراسة كل مشروع يُخطَّط له اليوم أو في المستقبل؛ الأمر الذي أدى إلى طفرة في الفكر الاقتصادي بسبب التغييرات الجذرية التي أحدثها في طبيعة العمليات الاقتصادية، وفي أدوات الإنتاج ووسائله وتسويقه وتمويله، وتنمية الموارد البشرية القائمة عليه، ليصبح أكثر اعتمادًا على رأس المال الفكري والمهارات. ويوضح نموذج رأس المال البشري في اقتصاد اللغة أهمية التأهيل اللغوي في تحقيق النمو الاقتصادي، إذ يبين أن معدل النمو الاقتصادي يتناسب مع معدل النمو التكنولوجي، ويدخل في المستوى التكنولوجي المستوى المعرفي للقوى العاملة أو رأس المال البشري، وتُعَدُّ معرفة القوى العاملة باللغة العلمية والتكنولوجية، كُلٌّ حسب حقله وحاجته، من المركَّبات الأساسية لرأس المال.

ويرى باحثون[8] أن تأهيل القوى العاملة ينبغي أن يكون باللغة الوطنية، ومن ثَم التوجُّه نحو الإقليمية الذي يقابل انتشار العولمة، فعلى سبيل المثال، نجد أن بناء اقتصاد عربي معرفي يتطلب أولًا الاهتمام بلغة الوطن العربي، والاعتناء بالترجمة العلمية والتكنولوجية، والاهتمام بتعليم العلوم باللغة العربية في جميع الدول العربية؛ للاستفادة من عائدات اقتصادية كبيرة تتأتى عن طريق ما يسميه الاقتصاديون بعائدات التشبيك الناتجة عن وجود اللغة المشتركة في التجمعات الإقليمية. ولا يخفى أن هناك تحديات كبرى ينبغي تجاوزها قبل الوصول إلى هذا المُأمّل حدوثه، وهو مواكبة منجزات التقدم التقني الفائقة السرعة بالترجمة، من خلال عمل مؤسسي ممنهج، بعد التمكن من كسر احتكار بعض الدول العظمى لهذه المنجزات، وهو ما قد تنجزه القوة الناعمة للدول العربية.

ثالثًا: سوق الخدمات اللغوية:

تمثل سوق الخدمات اللغوية قطاعًا اقتصاديًّا دوليًّا، يتضمن نطاقًا واسعًا من الخدمات المصممَّة لتسهيل التواصل بين الأشخاص والشركات والمنظمات العاملة، في بيئات لغوية مختلفة، ويتمثل هدف هذا القطاع في التغلب على الحواجز اللغوية التي تجعل التواصل بين الثقافات والأسواق الدولية أمرًا ممكنًا، ولهذا السوق عملاء كُثُر من الأفراد والشركات ومقدمي الخدمات السياحية والرعاية الصحية والشركات القانونية المتعددة الجنسيات، وغير ذلك.

ازداد الاهتمام بالخدمات اللغوية بجميع أنواعها بصورة ملحوظة بعد تطوير برامج معالجة اللغات الطبيعية، وتبوؤ اللغة مكانها في عالم الذكاء الاصطناعي الرقمي؛ ما أدى إلى ازدياد عدد الشركات الصغيرة والكبيرة التي تقدّم خدمات الترجمة التحريرية والفورية، وأنواعًا مختلفة من الخدمات اللغوية، إضافة إلى ازدياد استخدام شبكة الإنترنت، وازدهار عمليات تسويق المحتوى، وتوسع التجارة الدولية بشكل مطَّرد على مدى العقود القليلة الماضية. فمن البديهي أن التواصل اللغوي مع العميل بِلُغَته من أهم الطرق الفاعلة في نجاح الصفقات التجارية، يقول المستشار الألماني الأسبق (ويلي براندت) ما نصه: “إذا أردتُّ أن أَبِيعَـــكَ بضاعتي يجب أن أتحدثَ لغتـَك، وإذا أردتَّ أن تبيعني بضاعتـَـكَ فعليكَ أن تتحدث بالألمانيـة”. وهكذا ارتفعت القيمة السوقية للخدمات اللغوية؛ فبحسب صحيفة “مال” السعودية فإن “القيمة السوقية للخدمات اللغوية تضاعفت في مدة قصيرة، وتشير التوقعات إلى استمرار هذا الصعود في المديين المتوسط والبعيد، إذ إن قيمة السوق اللغوية في عام 2009 -بحسب عدد من الإحصاءات- بلغت 23.5 مليار دولار أمريكي، وظلت القيمة ترتفع حتى تضاعفت خلال عشر سنوات فقط لتصل في عام 2019 إلى ما يقرب من خمسين (49,6) مليار دولار. وتشير الإحصاءات ذاتها إلى أن هذه القيمة قد تزايدت حتى قاربت ستين مليار دولار في عام 2022، بينما تقدرها إحصاءات أخرى بأكثر من اثنين وستين (62.6) مليار دولار أمريكي، مصحوبة بتوقعات لتقييم حجم السوق بأكثر من 96 مليار دولار أمريكي في عام 2027، بمعدل نمو سنوي مقداره 7.5%”[9].

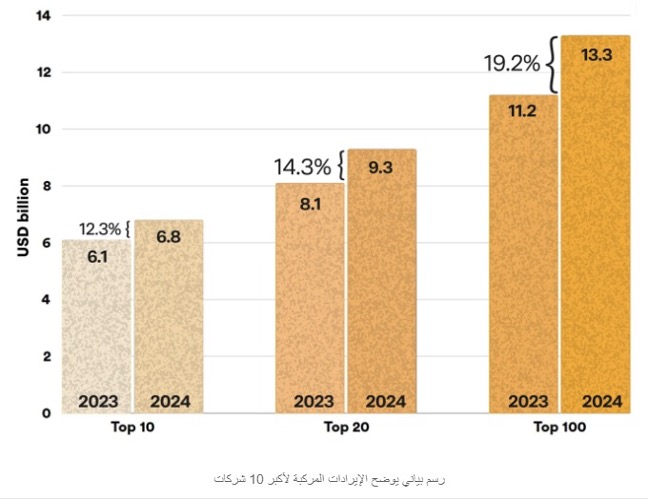

ويتوقع تقرير حول اتجاهات وتوقعات نمو سوق الخدمات اللغوية حتى عام 2028 أن هذا الاتجاه نحو التسويق الدولي سوف يؤدي إلى تسريع النمو في سوق الخدمات اللغوية، وأن يستمر النمو ويتطور في جميع المجالات. وبرهن على ذلك بنمو معدل الإيرادات المركّبة[10] لمجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات اللغوية، الذين يصل عدد شركاتهم إلى 100 شركة.

ويوضح هذا الرسم البياني أن الإيرادات المركّبة لأكبر 10 شركات من مقدمي الخدمات اللغوية نمت بشكل أكبر بنسبة 12.3%، وأن الإيرادات المركبة لأكبر 20 شركة من مقدمي الخدمات اللغوية نمت بنسبة 14.3%، وأن متوسط النمو المرجح لأكبر 100 شركة يُظهر أيضًا نسبة تستحق الاهتمام، وهي 19.2%[11].

المصدر: “ Mutarjimoon newsletter” تقرير عن اتجاهات وتوقعات نمو السوق حتى عام 2028

ولا يخفى أن الزيادة في الإيرادات التي تحققها هذه الشركات ترفع دخل الأفراد العاملين فيها، فتُسهم في النمو الاقتصادي الذي يُعَرّفه الاقتصاديون بأنه “حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن”[12] .

رابعًا: اقتصاديات تعليم اللغات:

ذكرنا أن سوق الخدمات اللغوية تتضمن كل ما يتقاطع مع الخدمات اللغوية، من برمجة حاسوبية وترجمة وتحرير في قطاعات عدة، ونفصّل القول هنا في أبرز توجهات هذه السوق، وهو تعليم اللغات الذي تحرّكه عوامل عدة؛ منها صناعة السفر والسياحة، والطلبات المتزايدة على الدورات التدريبية، إضافة إلى التحفيز المكثّف حول التعليم الثنائي اللغة والمتعدد اللغات، سواء للطلاب أو العاملين. وقد أسهمت جائحة كورونا في مضاعفة القيمة السوقية لتعليم اللغات؛ لكونها سلطت الضوء على إمكانية التعليم عن بُعْد، ودفعت الكثير من الحكومات إلى الاستثمار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

يدخل هذا التوجه ضمن ما يُطلق عليه مصطلح “نشر اللغة”، ويُقصد به الجهود المبذولة لنشر لغةٍ ما وزيادة عدد المتحدثين بها. ومن المعروف أن الدول تتنافس فيما بينها لنشر لغاتها ودعمها في العالم، من خلال معاهد التدريب والهيئات والمؤسسات. ويُعَدُّ النظر إلى اللغة -بوصفها ثروة- منطلقًا رئيسيًّا في بعض السياسات اللغوية، إذ لا يُنظر فقط إلى العائد الاقتصادي الناتج عن الاستثمار فيها، بل يُنظر إليها بوصفها “أداة اجتماعية وسياسية ذات تأثير، ومثال ذلك الاختبارات اللغوية المعيارية، كاختبارات الكفاية اللغوية، التي تكون شرطًا للعمل في بعض الوظائف أو الحصول على الجنسية، أو دراسة بعض التخصصات ونيل الدرجات العلمية”[13].

ويرى محمود السيد أن الطبيعة السلعية للغات تكشف عن نفسها كشفًا أوضح ما يكون في مجال تعلُّم لغة أجنبية وتدريسها، وهو ما يمكن وصفه بسوق اللغة، التي نميز فيها بين سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عالمية. وهناك تقلبات في قِيم سوق اللغة كما هو الشأن في الأسواق الأخرى، مثل أسواق السلع ذات العلامات المسجلة والأوراق المالية والعملات[14]. والعوامل المحدِّدة للقيمة السوقية للغةٍ ما في فترة معينة من الزمن هي عوامل ذات أنواع مختلفة، سياسية وثقافية، لكنها قبل كل شيء اقتصادية.

ومن المعروف أن إكساب اللغة لغير أبنائها يتطلب في العادة نفقات على المستويين الفردي والاجتماعي، غير أن هذا الأمر يمثل الأساس الاقتصادي لصناعة كاملة، من ناشرين، ودور طباعة، ومدارس لغات، ومعاهد، واستوديوهات تسجيل مواد سمعية وبصرية، ومنتجين لبرامج تعليمية بالحاسوب، إلى آخر ما هنالك؛ الأمر الذي يتيح فرص عمل عديدة لهؤلاء المهنيين القائمين على ذلك كله.

فعلى مستوى الدولة، تُظهر التجارب أن توجيه رأس المال نحو تعليم اللغة ونشرها تكون له عوائد استثمارية ضخمة، فعلى سبيل المثال، حقق اقتصاد المملكة المتحدة إيرادات لعام 2022 من الطلاب الأجانب فقط بلغت نحو مليار دولار أمريكي. وبحسب التقرير السنوي للمجلس الثقافي البريطاني (British Council) الموجود في مئتيْ دولة، فإن المجلس قدم خدماته في عام 2022 لأكثر من مئتيْ مليون شخص، وأدخل في عام 2023 أرباحًا من أجور التدريس ورسوم الامتحانات بصورة مباشرة نحو 750 مليون دولار إلى المملكة المتحدة[15]، وحقق اقتصاد المملكة المتحدة إيرادات في عام 2021 من الطلاب الأجانب فقط، بما قيمته 50 مليار دولار أمريكي[16].

وعلى الرغم من أن هناك عوامل تاريخية وسياسية واقتصادية وراء قوة اللغة الإنجليزية وانتشارها؛ فإنه لا يمكن إغفال دور الجهد المخطط له، والسياسات اللغوية التي تتبعها المملكة المتحدة لنشر لغتها وخلق الحاجة إليها، لإكسابها مزيدًا من القيمة الاقتصادية التي “تزداد بازدياد الاحتياج”[17]، بحسب ويليام ستانلي. أمّا كارل ماركس فيرى أن العمل هو الذي يمنح السلعة قيمة اقتصادية تبادلية عالية، إضافة إلى قيمتها الاستعمالية، إذ يقول: “القيمة الاستعمالية أو إحدى الخيرات ليست لها قيمة إلا لأنه تجسد أو تجسم فيها عمل بشري”[18]. وهذان المبدآن الاقتصاديان أسهما إسهامًا كبيرًا في رفع القيمة الاقتصادية للغة الإنجليزية.

وعلى مستوى الفرد، فوفقًا لتقرير فوربس، أكد 40% من الموظفين متعددي اللغات حصولهم على وظائف بفضل هذه القدرة. وأفادوا أيضًا أنه عُرض عليهم ما يقرب من 19% أكثر من دخل المرشحين الآخرين الذين يتحدثون لغة واحدة[19]، إذ إن تعلّم اللغات وسيلة فاعلة في فتح آفاق جديدة في سوق العمل، وتتاح للمتحدثين بأكثر من لغة فرصٌ وظيفية متنوعة مقارنة بغيرهم من أحاديّي اللغة؛ ذلك أن الخدمات التي يقدمونها لمؤسساتهم، من خلال قدرتهم على التواصل مع عملاء وشركاء وأسواق مختلفة، تسهم في زيادة أرباح هذه المؤسسات.

وجدير بالذكر أن الاستثمار في التعليم يستلزم وجود رأس مال يتمثل في المناهج والأدوات والمعلمين، وهو رأس مال يقتضي عملًا دؤوبًا، سمْتُه مواكبة التطورات في هذا الحقل الذي تحكمه متغيرات كثيرة، لكن المواظبة على تطويره على أسس منهجية تُعْلِي قيمة منتَجه وتزيد عوائده الاقتصادية، وهذا أحد مبادئ الاقتصاد المتعلقة برؤوس الأموال؛ “إذا كان رأس المال غير ذي طبيعة ثابتة ودائمة فإنه يتطلب كمية كبيرة من العمل السنوي كي يبقى على وضعه من الكفاءة، ولكن العمل الداخل في الإنتاج بهذه الطريقة قد يُعْتَبَر وقودًا لإنتاج تلك السلعة التي ستحمل قيمة متناسبة مع ذلك العمل”[20].

خامسًا: الاستثمار في اللغات الوطنية:

اللغة الوطنية هي الحامل المادي لمشروع المعرفة للأمة الناطقة بها، والعمود الفقري لحضارتها، ويمكن النظر إليها كذلك بوصفها بوابة لمشروعات وطنية، واقتصادًا قابلًا للتقاسم والتعلُّم، تؤدي فيه المعرفة دورًا في خلق الثروة، فهي ذات قيمة وظيفية عالية؛ من حيث إنها لغة الحياة اليومية، ولغة تبادل المعلومات اليومية التي تؤدَّى بها وظائف الحياة، ومن ناحية أخرى يمكن تحويلها إلى سلعة في ذاتها، يُدفع المال في سبيل الحصول عليها، عبر الاهتمام بتعليمها وجعلها لغة العلوم والتكنولوجيا؛ فيصبح لدى الدولة ثروة من المعلومات العلمية والتقنية تحمل قيمة في ذاتها، لما لها من قيمة إنتاجية، وهي في الوقت ذاته سلعة.

يضاف إلى ذلك أن الدول المتقدمة تَعمِد إلى توطين لغة المعرفة والعلوم والتكنولوجيا لديها؛ في مسعًى إلى ترسيخ استقلاليتها وعدم تبعيتها العلمية والاقتصادية، ولتكون المعرفة ملكًا حُرًّا ومشاعًا لكل أفراد المجتمع وليس لنخبة من أم مالكي اللغات الأخرى، ولأن اعتماد لغة أخرى بديلة سيؤدي إلى جمود لغتها الوطنية وعدم تطورها، تمامًا كما يحصل لعملة الدولة التي يجري التداوُل فيها بعملة أخرى غير عملتها الوطنية. “وإذا كانت العملة الوطنية من مقومات السيادة الوطنية، ولا يمكن أن تحل محلها عملة أجنبية، فإن اللغة الوطنية هي من أهم أدوات تعزيز المواطنة”[21].

من هنا جاء اهتمام الدول بالتخطيط اللغوي، الذي ظهر بوصفه موضوعًا للدراسة عام 1959، عندما قدم (هوغن) تحليله للمجهود الذي بذلته النرويج لتحديث اللغة الوطنية وتعزيزها وتثبيتها، وكانت النتيجة أن “بلغ الاستثمار غايته في النرويج من وجهة نظر سوسيواقتصادية”؛ أي من وجهة نظر الاقتصاد الاجتماعي الذي يدرس كيفية تأثير العمليات الاجتماعية في النشاط الاقتصادي، علمًا بأن التخطيط اللغوي كان يُنظر إليه على أنه نشاط متعلق أساسًا بالمظاهر الداخلية للغة؛ إذ يَكْمُنُ في إعداد الكتابة المعيارية والنحو والمعجم لتوجيه الكُتَّاب والمتكلمين في الجماعة اللغوية، ثم تطور هذا المفهوم ليشمل كُلًّا من الظواهر اللسانية والسياسية والاقتصادية[22].

وعلى الرغم من أن تعليم اللغة الأم هو من أهم الاستثمارات اللغوية التي تحمل بُعْدًا استراتيجيًّا بالنسبة للدول، فإن هذا التعليم لا يكون كافيًا ما لم يُوَظَّف ويُسْتَثْمَر في مواقف الحياة، “فالاستثمار في التعليم، الذي لا يرافقه استثمار في تداوله من قِبَل القوى العاملة، هو استثمار ذو مردود ضعيف”[23]، وتداول المعلومات بلغات أخرى لا ينشئ مجتمع المعلومات[24] بل يُلحق المجتمع بلغة الاستهلاك، لذا تتضاعف أهمية دعم اللغة الوطنية في عصرنا الحاضر، الذي يتبوّأ فيه الاستثمار مرتبة عالية في برامج معالجة النصوص، والترجمة الآلية، والذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال بين الإنسان والآلة بتطويع الكمبيوتر للغات الإنسانية، ما يجعل الاستثمار اللغوي فيها من أهم الاستثمارات التي تسهم في تحسين الانتفاع باللغة الوطنية، وتمكينها من الانتشار خارج حدودها؛ فالساحة المعلوماتية سوق واعدة ترسخ وجودها بسرعة قياسية في عالم الاقتصاد.

سادسًا: الاستثمار في اللغة العربية:

لمَّا كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنية في الدول العربية بمقتضى دساتيرها، فإن الاستثمار في هذه اللغة هو استثمار في توطين الصناعة والتجارة والتكنولوجيا والقطاعات الأخرى، مما يعزز من قيمتها التبادلية في السوق الدولية للغات.

ويرى الصحفي والكاتب المصري أحمد بهاء الدين أن “اللغة العربية ثروة قومية حقيقية؛ مثلها في ذلك مثل البترول والصناعة والزراعة وقناة السويس، وغيرها من الثروات الطبيعية، ويمكن استثمارها حضاريًّا وسياسيًّا مثلما نستثمر الإنتاج الصناعي والزراعي وكل ما نملكه من الموارد الاقتصادية الأخرى التي تعتمد عليها الثروة القومية”[25].

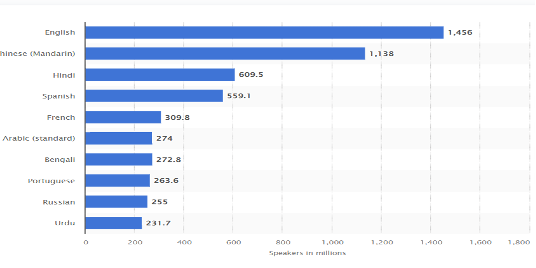

وهناك حقائق كثيرة ينبغي الانتباه لها، منها أن العربية هي اللغة السادسة عالميًّا من حيث عدد المتكلمين بها، وأنها تمثل مرجعية حضارية دينية لأكثر من مليار مسلم غير عربي، ومن ثم فإن من المتوقع أن تكون لها سوق واسعة، وقيمة تبادلية عالية، وخاصة أن وضعها في التعاملات الدبلوماسية العالمية عالٍ وحاضر؛ فقد اعتُمدت لغة العمل الرسمية للمؤتمر العام لليونسكو في دورته الثالثة 1948م[26]، وهي إحدى اللغات الست التي تعترف بها الأمم المتحدة من بين سبعة آلاف لغة حية في العالم، ومن حيث الانتشار العالمي يحتل ترتيبها المرتبة السادسة بالنسبة لعدد المتحدثين بها في العالم. ومن المتفق عليه أن مؤشر قوة اللغة في البُعْد الدبلوماسي يُقاس من خلال معرفة مدى انتشارها في المنظمات الإقليمية والعالمية، ومدى توافر الترجمة الفورية لها في الاجتماعات الدولية، وعدد ممثلي العالم في المنظمات الدولية الذين يتحدثون هذه اللغة، وكلها شؤون ذات عوائد اقتصادية، تتمثل في تكلفة خدمات الترجمة والنشر، والترجمة الفورية، والتواصل مع الدول الأعضاء في الاتجاهين[27].

المصدر: Statista.com

ولكن على الرغم مما سبق ذكره، ورغم زيادة الطلب على تعلُّم العربية لدوافع عدة، منها دوافع دينية وأخرى اقتصادية وسياسية، فإن هذا الطلب لا يُوَاجَه بالعرض الكافي، إذ لا توجد معلومات تؤكد وجود شركات متخصصة في تصنيع وعرض اللغة العربية في السوق الدولية للغات، ما يُظهر ضعف تصنيع اللغة العربية، على خلاف الصناعة الضخمة للغة الإنجليزية.

ويُرجع بعض الباحثين السبب في ضعف الاستثمار في العربية إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يتطلب نفقات كبيرة تعجز السوق الخاصة عن توفيرها، وتخشى بعض الحكومات الدخول فيه بقوة؛ لأن تحليل البُعد الاقتصادي للغة ليس أمرًا سهلًا. فوفقًا لآلية النفقة والعائد، قد يصبح ضخ أموال عامة في بعض اللغات خيارًا غير رشيد؛ لأن هذا الاستثمار قد لا يحقق أو يَعِدُ بعوائد اقتصادية للغة في السوق الدولية. كما أن اللغة -مثلها مثل الأدوات المالية وعناصر الإنتاج- تحتاج إلى تطويع وصقل وتحسين لمصلحة زيادة الإنتاجية. وما من شك في أن ذلك سيحتاج إلى نفقات، ولن تجري التضحية بهذه النفقات إلا بعد توقُّع عوائد من ورائها[28].

وربما تُسهم بعض الإجراءات في ترسيخ وجود العربية لتصبح أحد مصادر الدخل القومي؛ وعلى رأسها تطوير اللسانيات الحاسوبية العربية ومنجزاتها لتيسير نشر المعرفة التقنية في مجال واسع، وفتح باب التواصل مع المجتمعات التي تستعمل العربية من غير العرب لانتمائها إلى الدين الإسلامي؛ ضمانًا لسعة السوق ودعمًا لعملية الترويج.

يُضاف إلى ذلك ضرورة توظيف العلاقات التجارية مع الدول الإسلامية المتقدمة، مثل ماليزيا وباكستان وإندونيسيا؛ لما يجمعها بالعربية من روابط دينية تجعلها في حاجة إلى تعلم العربية، مع العناية بإعداد مناهج التعليم المتطورة التي تتبع أحدث نظريات التعليم، إذ إن القيمة الاقتصادية للغة لا ترتبط بالضرورة بكثرة السلع اللغوية المنتَجة بقدر ارتباطها بجودة هذه السلع.

ويمثل فرض التعامل بالعربية في مجال المعاملات والخدمات عاملًا مهمًّا، وذلك بإلزام العمالة الوافدة إلى الدول العربية بتعلمها، أسوة بما تفعله الدول المتقدمة حين تشترط على العاملين إجادة قدر معين من لغتها الرسمية، وبما تفرضه بعض الجامعات من ضرورة اجتياز برامج عالمية باللغة الإنجليزية، فتتحول بذلك إلى مشروعات استثمار رأسمالي بالمعنى الحقيقي لكلمة مشروع.

ويأتي تعريب كل ما يحيط باستثمار مؤثر في الدول العربية ليدفع هذه الجهود ويحقق نمو اللغة، ومن ثَم نمو المعرفة والاقتصاد، فاستخدام العربية في مجال النفط وصناعته واستثماره، سيدفع المستثمرين فيه إلى تعلمها بوصفها من أدوات العمل الضرورية، لأن الحقيقة التي لا تُنكر هي أن اللغة الأقوى هي لغة الاقتصادات الأقوى، ولاسيّما أن الدول العربية -وخاصة النفطية منها- لديها من القوة الاقتصادية ما يؤهلها لتقوية لغتها الوطنية من خلال تعريب هذه الصناعة الضخمة.

وفي مجال التبادل التجاري يمكن للدول العربية فرض التعريب على المستوردات الأجنبية المراد تسويقها فيها، من حيث العلامات والأسماء والإشهار كتابةً ونطقًا، وهو ما تفعله الآن مصانع عدة من تلقاء نفسها؛ ضمانًا للمنافسة القوية في السوق العربية في مجالات عدة[29].

إن حضور النظام اللغوي في التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المؤسس يُعَدُّ تحولًا جذريًّا في السياسات اللغوية العربية، ويعكس وعيًا حضاريًّا عميقًا بضرورة وضع تصورات شاملة لحركية المجتمع بجميع مكوناته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية واللغوية[30].

خاتمة:

أظهرت هذه الدراسة شرعية انتماء اللغة إلى النظام الاقتصادي للمجتمع، فالمعرفة في بُعْدها اللغوي صناعة قابلة للتسويق والترويج، واللغة عامل أساسي في إنتاج هذه المعرفة وتسويقها والترويج لها، باتخاذ جميع الوسائط الفاعلة والمتاحة، في ظل تطور أنظمة الإعلام والاتصال، إضافة إلى أن اللغة في ذاتها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنبية التي تمدّها هذه الصناعة، وهي سلعة ذات قيمة تبادلية، تتزايد مبيعاتها في ظل الطلب المتنامي عليها، غير أن لها ميزة تختلف بها عن باقي السلع، وهي أن مخزونها لا ينفد أبدًا.

وقد تبيّن أن انصراف الدول الكبرى إلى الاستثمار في لغاتها يجد له مسوغًا في أن العائد الاقتصادي للأنظمة اللغوية والترويج لها وتسويقها قد أضحى مطلبًا استراتيجيًّا، من حيث كونه مرتكزًا ثقافيًّا وحضاريًّا من جهة، ومرتكزًا اقتصاديًّا من جهة أخرى، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية لا يمكن لها أبدًا أن تكون خارج النظام اللغوي.

[1] انظر: بدر سالم البدراني، علاقة اللغة العربية بالنمو الاقتصادي في المملكة، صحيفة مال، على الرابط: https://maaal.com/2022/01/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A/.

[2] انظر: فلوريان كولماس، اللغة والاقتصاد، ترجمة: د. أحمد عوض، عالم المعرفة، نوفمبر2000، ص6 وما بعدها.

[3] انظر: محمد مراياتي، اللغة والتنمية المستدامة، مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، الرياض، ط1، ص18.

[4] انظر: لوريان كولماس، مرجع سابق، ص136.

[5] انظر: صحيفة الشروق، هذا ما تجنيه الخزينة الفرنسية من تدفق الطلبة الجزائريين – الشروق أونلاين.

6 الاقتصاد القائم على المعرفة هو الاقتصاد الذي تتغلغل فيه المعرفة والتكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، ويُعدّ مرحلة متقدمة من الاقتصاد المعرفي، أي أنه يعتمد على تطبيق الاقتصاد المعرفي المؤسس على التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، كالتجارة والطب والتعليم وغير ذلك، فيزداد فيه حجم قطاعات المعرفة والمعلومات داخل نسيج الاقتصاد.

[7]محمد مراياتي، مرجع سابق.

[8] انظر المرجع السابق، ص57.

[9] هشام بن صالح، السوق اللغوية والدور السعودي في الاستثمار باللغة العربية، على الرابط: https://maaal.com/2022/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA/.

[10] الإيرادات المركبة تعني نمو الإيرادات بشكل تراكمي ومستدام، عبر استثمار الأرباح أو إعادة تدوير العوائد لتحقيق عوائد أعلى بمرور الوقت.

[11] الخدمات اللغوية؛ صناعة المستقبل، تقرير عن اتجاهات وتوقعات نمو السوق حتى عام 2028، Mutarjimoon newsletter.

[12] عبدالقادر محمد عبدالقادر عطية، اتجاهات حديثة للتنمية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1999، ص12.

[13] محمود بن عبدالله المحمود، التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية، مجلة رسالة المشرق، المجلد 32، يوليو 2017، ص29.

[14] محمود أحمد السيد، الاستثمار في اللغة العربية ثروة قومية في عالم المعرفة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المجلد 8، الجزء3.

[15] ttps://www.britishcouncil.org/sites/default/files/britishcouncil_annualreport_2022-23.pdf.

[16] https://www.gre.ac.uk/articles/public-relations/international-students-boost-the-uk-economy-by-41-9-billion .

[17] انظر: ويليام ستانلي جيفونس، الاقتصاد السياسي، ترجمة علي أبو الفتوح وآخرين، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2012، ص99.

[18] كارل ماركس، رأس المال، نقد الاقتصاد السياسي، دار التقدم موسكو، 1985، ترجمة الدكتور فهد كم نقش، ص59.

[19] https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2023/10/01/improve-your-salary-and-career-by-speaking-a-second-language /.

[20] ديفيد ريكاردو، مبادئ الاقتصاد السياسي، نقله إلى العربية يحيى العريضي وحسام الدين خضور، ط1، 2015 دار الفرقد، دمشق، ص36.

[21] د. علي بن موسي في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للمجلس الدولي للغة العربية – دبي- 2014.

[22] انظر: فلوريان كولماس، دليل السوسيولسانيات، ترجمة د. خالد الأشهب ود. ماجدولين النهيبي، مركز دراسات الوحدة العربية، ص923 و960.

[23] محمود أحمد السيد، مرجع سابق.

[24]مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي تؤثر فيه عملية إيجاد المعلومات وتوزيعها ومعالجتها على النشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيه.

[25] محمود أحمد، مرجع سابق.

[26] http://www.unesco.org/new/ar/unesco/resources/history-of-the-arabic-language-at-unesco ./

[27] انظر: فائزة العجروش، البعد الاقتصادي للغة العربية والسياسة اللغوية في المملكة، على الرابط: https://multaqaasbar.com/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84 /

[28] انظر: رضا فتحي علي المنسي، معايير تحديد القيمة الاقتصادية للغة العربية، مجلة مصر المعاصرة، عدد رقم 550، أبريل 2023.

[29] انظر محمود السيد، مرجع سابق.

[30] انظر أحمد حساني، ترقية اللغة العربية بين التخطيط الاستراتيجي والاستثمار المؤسسي، بحث قُدّم في المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية.